CESARE ANGELINI

IL MANZONI E LA STORIA

O IL CARMAGNOLA E L'ADELCHI

In C. Angelini, Capitoli sul Manzoni vecchi e nuovi,Milano, Mondadori, 1969, pp. 51-64.

***

Frontespizio de Il Conte di Carmagnola

edizione del 1828 |

|

Il nuovo Manzoni che ha cominciato con la lirica sacra, continua col dramma, cercando nella viva materia della storia e nelle sue passioni l’approfondimento delle analisi psicologiche degli individui e dei popoli, alle quali e allo sceverare cause ed effetti delle azioni morali, lo inclinano il suo interesse d’uomo e il suo temperamento di poeta che decisamente lo vanno delineando come il protagonista della nuova età letteraria. Ma, precisamente, cosa cercava il Manzoni nella storia? Lo dice lui stesso: conoscere i veri pensieri attraverso i quali gli uomini giungono a commettere una grande ingiustizia, e rivelare la Provvidenza che, attraverso le ingiustizie e le sventure, porta le vittime innocenti a inaspettate grandezze. È il tema della provvida sventura. Il nuovo Manzoni che ha cominciato con la lirica sacra, continua col dramma, cercando nella viva materia della storia e nelle sue passioni l’approfondimento delle analisi psicologiche degli individui e dei popoli, alle quali e allo sceverare cause ed effetti delle azioni morali, lo inclinano il suo interesse d’uomo e il suo temperamento di poeta che decisamente lo vanno delineando come il protagonista della nuova età letteraria. Ma, precisamente, cosa cercava il Manzoni nella storia? Lo dice lui stesso: conoscere i veri pensieri attraverso i quali gli uomini giungono a commettere una grande ingiustizia, e rivelare la Provvidenza che, attraverso le ingiustizie e le sventure, porta le vittime innocenti a inaspettate grandezze. È il tema della provvida sventura.

Ne nasce Il Carmagnola, la tragedia alla quale lavorò risolutamente ed ebbe la lode di Goethe, il poeta che raccoglieva l’ammirazione dell’Europa. La trama è quella che è; non è qui il luogo di riferirla, né il giudizio che gli storici hanno dato del condottiero, estraneo alla poesia e alla sua libertà inventiva. Innocente? traditore? Il Manzoni lo ritiene innocente, anche dopo Maclodio, anche dopo la morte (5 maggio 1432) inflittagli dai veneziani per i quali aveva combattuto e che ora l’accusano di tradimento per aver lasciato libero il nemico vinto. Correva voce che ne avesse perfino abbracciato qualcuno con tenerezza d’amico (Vieni ed abbraccia — l’antico amico di tuo padre). Ne nasce Il Carmagnola, la tragedia alla quale lavorò risolutamente ed ebbe la lode di Goethe, il poeta che raccoglieva l’ammirazione dell’Europa. La trama è quella che è; non è qui il luogo di riferirla, né il giudizio che gli storici hanno dato del condottiero, estraneo alla poesia e alla sua libertà inventiva. Innocente? traditore? Il Manzoni lo ritiene innocente, anche dopo Maclodio, anche dopo la morte (5 maggio 1432) inflittagli dai veneziani per i quali aveva combattuto e che ora l’accusano di tradimento per aver lasciato libero il nemico vinto. Correva voce che ne avesse perfino abbracciato qualcuno con tenerezza d’amico (Vieni ed abbraccia — l’antico amico di tuo padre).

La giustificazione che il Conte porta della sua condotta La giustificazione che il Conte porta della sua condotta

(«...È così dolce

il pedonar quando si vince! e l’ira

presto si cambia in amistà nei cori

che batton sotto il ferro»)

|

ci dà subito la misura del suo animo elevato e forte, di un grand’uomo, tutto eroe; la cui innocenza dà modo al poeta di affrontare il problema dell’ingiustizia, o «dell’ingiusta giustizia di Venezia contro la giustizia della storia che salirà a giustizia divina».

Il Manzoni lo veste di generosi sentimenti e lo nobilita di poesia; la quale nasce proprio dal suo svolgersi in azione e in nobili giorni: sereno nell’ora della battaglia da cui si spera vittoria, sereno nell’ora della morte in cui si sente giungere Dio. Il Manzoni lo veste di generosi sentimenti e lo nobilita di poesia; la quale nasce proprio dal suo svolgersi in azione e in nobili giorni: sereno nell’ora della battaglia da cui si spera vittoria, sereno nell’ora della morte in cui si sente giungere Dio.

Ha ragione il Flora: il Carmagnola è un personaggio già degno dei grandi protagonisti manzoniani; come essi, nella sventura e innanzi alla morte, risente Dio con una intensità che ci dà la misura della sua grandezza e lo fa compagno di Adelchi, di Ermengarda, di Napoleone, dell’Innominato. Una revisione più attenta del dramma, potrebbe portarci ad attenuare il giudizio che gli pesa sopra da un secolo, piuttosto irrispettoso verso un esempio di così alta ricchezza spirituale: l’accusa di staticità e lentezza di alcune scene, o di freddezza discorsiva di alcune altre. Che sono cose vere. Ma, poiché la poesia del Manzoni è condizionata dalla sua religiosità, dobbiamo pur dire che quando egli affronta Il Carmagnola, solo in parte possiede il mondo dei sentimenti religiosi e umani che, più tardi, discioglierà con pienezza: quel volger l’odio in amore, la vendetta in perdono, l’ira in religiosa pace. Nel Carmagnola, queste sono le ricchezze del protagonista, ma solo nelle ultime scene, quand’egli, prigioniero, si ritrova con la moglie e la figlia, ed esce in considerazioni che fanno dolce la stessa morte, perché ne ha compreso il senso religioso e alto: Ha ragione il Flora: il Carmagnola è un personaggio già degno dei grandi protagonisti manzoniani; come essi, nella sventura e innanzi alla morte, risente Dio con una intensità che ci dà la misura della sua grandezza e lo fa compagno di Adelchi, di Ermengarda, di Napoleone, dell’Innominato. Una revisione più attenta del dramma, potrebbe portarci ad attenuare il giudizio che gli pesa sopra da un secolo, piuttosto irrispettoso verso un esempio di così alta ricchezza spirituale: l’accusa di staticità e lentezza di alcune scene, o di freddezza discorsiva di alcune altre. Che sono cose vere. Ma, poiché la poesia del Manzoni è condizionata dalla sua religiosità, dobbiamo pur dire che quando egli affronta Il Carmagnola, solo in parte possiede il mondo dei sentimenti religiosi e umani che, più tardi, discioglierà con pienezza: quel volger l’odio in amore, la vendetta in perdono, l’ira in religiosa pace. Nel Carmagnola, queste sono le ricchezze del protagonista, ma solo nelle ultime scene, quand’egli, prigioniero, si ritrova con la moglie e la figlia, ed esce in considerazioni che fanno dolce la stessa morte, perché ne ha compreso il senso religioso e alto:

... Oh, gli uomini non hanno

inventata la morte; ella saria

rabbiosa, insopportabile; dal Cielo

essa ci viene, e l’accompagna il Cielo

con tal conforto che né dar né tôrre

gli uomini ponno.

|

E Dio è sempre il confortatore di chi resta. Dice il conte alla figlia: E Dio è sempre il confortatore di chi resta. Dice il conte alla figlia:

... per i deserti, in Cielo

c’è un Padre, il sai. Confida in esso, e vivi

a’ dì tranquilli se non lieti; ei certo

te li prepara.

|

Spuntano motivi che precorrono situazioni del romanzo presenti nella nostra memoria; e la dolcezza degli accenti non toglie nulla alla salda statura del guerriero; conferma, se mai, un senso di ammirazione per l’uomo. Spuntano motivi che precorrono situazioni del romanzo presenti nella nostra memoria; e la dolcezza degli accenti non toglie nulla alla salda statura del guerriero; conferma, se mai, un senso di ammirazione per l’uomo.

E il coro? (suona a destra...) Liricamente si alza sul dramma come il suo poetico vapore, e, nel concitato verso marziale, ne riassume gli insegnamenti; il biasimo delle guerre civili per i tristi motivi che le scatenano e per le rovinose conseguenze; le nostre belle contrade, che parevano anguste agli Italiani, accolgono gli stranieri che, profittando delle guerre fratricide, scendono ad occuparle. E il coro? (suona a destra...) Liricamente si alza sul dramma come il suo poetico vapore, e, nel concitato verso marziale, ne riassume gli insegnamenti; il biasimo delle guerre civili per i tristi motivi che le scatenano e per le rovinose conseguenze; le nostre belle contrade, che parevano anguste agli Italiani, accolgono gli stranieri che, profittando delle guerre fratricide, scendono ad occuparle.

Nel dramma, che non è una esperienza vittoriosa ma tuttavia una prova bellissima, ci sono ancora troppi residui d’una lingua arcaica e fastidiosamente classicista, troppi toni declamati, e esclamativi e «licenze poetiche»: servitù al proprio tempo. Però, quello stile «trascurato e prosaico» che dispiaceva all’autore dell’Aristodemo, meno dispiace a noi che proprio lì intravvediamo il primo farsi di quella espressione comunicativa e familiare, che ci avvia verso la più bella ricchezza del romanzo, o il punto d’arrivo delle nostre lettere. Nel dramma, che non è una esperienza vittoriosa ma tuttavia una prova bellissima, ci sono ancora troppi residui d’una lingua arcaica e fastidiosamente classicista, troppi toni declamati, e esclamativi e «licenze poetiche»: servitù al proprio tempo. Però, quello stile «trascurato e prosaico» che dispiaceva all’autore dell’Aristodemo, meno dispiace a noi che proprio lì intravvediamo il primo farsi di quella espressione comunicativa e familiare, che ci avvia verso la più bella ricchezza del romanzo, o il punto d’arrivo delle nostre lettere.

***

| Frontespizio dell'Adelchi |

|

Quel colore e movimento che mancano nel Carmagnola, li troviamo nell’Adelchi, che è un sorprendente balzo in avanti. Nel Carmagnola c’era ancora della prosa; l’Adelchi è tutta poesia. Un «notizia» ci aiuta a capire la maggiore persuasione che il secondo dramma ha sul primo. Dice d’un viaggio del poeta a Parigi per rivedere il Fauriel, e delle conversazioni avute sui rapporti tra poesia e storia e sulla nuova poesia che doveva essere d’indole e d’argomento popolari per raccogliere l’interesse più vivo e più largo. Tornato a Brusuglio, più fermo nelle idee che chiameremo, finalmente, romantiche, il Manzoni lavora per due anni intorno all’Adelchi. Al quale (e, forse, conta più della «notizia») giunge preparato da dodici anni di vita interamente cristiana, che ha maturato il moralista e il poeta. L’Adelchi è il dramma che ha creato il paesaggio; il quale entra per la prima volta nella poesia del Manzoni e la germoglia. Nemmeno da giovane il Manzoni aveva frequentato il Bosco Parassio: non belò, non donneò, non titireggiò. Anche nei pochi versi scritti a diciasette anni per la genovese («Qual su le cinzie cime...») c’è un fresco di fanciulla e di neve, ma siamo lontani dall’Arcadia e dalla poesia d’amore. Le sue ragioni poetiche, le troviamo subito collocate altrove: nella direzione di poeta morale (non del «vate», né allora né mai; benché venisse da maestri — Parini, Alfieri, Monti — che ve lo inclinavano). Negli Inni il paesaggio entra a striscie minime, rade: brevi fiati di verde. Nel Natale c’è una presenza rapida quanto commossa: la voglia del «masso» di «rivedere il sole della sua cima antica». O è apparizione di paesaggio solenne, astratto: — Stillano miele i tronchi — e sa d’Isaia più che di Virgilio. Nella Risurrezione è presente con una similitudine: Quel colore e movimento che mancano nel Carmagnola, li troviamo nell’Adelchi, che è un sorprendente balzo in avanti. Nel Carmagnola c’era ancora della prosa; l’Adelchi è tutta poesia. Un «notizia» ci aiuta a capire la maggiore persuasione che il secondo dramma ha sul primo. Dice d’un viaggio del poeta a Parigi per rivedere il Fauriel, e delle conversazioni avute sui rapporti tra poesia e storia e sulla nuova poesia che doveva essere d’indole e d’argomento popolari per raccogliere l’interesse più vivo e più largo. Tornato a Brusuglio, più fermo nelle idee che chiameremo, finalmente, romantiche, il Manzoni lavora per due anni intorno all’Adelchi. Al quale (e, forse, conta più della «notizia») giunge preparato da dodici anni di vita interamente cristiana, che ha maturato il moralista e il poeta. L’Adelchi è il dramma che ha creato il paesaggio; il quale entra per la prima volta nella poesia del Manzoni e la germoglia. Nemmeno da giovane il Manzoni aveva frequentato il Bosco Parassio: non belò, non donneò, non titireggiò. Anche nei pochi versi scritti a diciasette anni per la genovese («Qual su le cinzie cime...») c’è un fresco di fanciulla e di neve, ma siamo lontani dall’Arcadia e dalla poesia d’amore. Le sue ragioni poetiche, le troviamo subito collocate altrove: nella direzione di poeta morale (non del «vate», né allora né mai; benché venisse da maestri — Parini, Alfieri, Monti — che ve lo inclinavano). Negli Inni il paesaggio entra a striscie minime, rade: brevi fiati di verde. Nel Natale c’è una presenza rapida quanto commossa: la voglia del «masso» di «rivedere il sole della sua cima antica». O è apparizione di paesaggio solenne, astratto: — Stillano miele i tronchi — e sa d’Isaia più che di Virgilio. Nella Risurrezione è presente con una similitudine:

Come a mezzo del cammino, Come a mezzo del cammino,

riposato alla foresta,

si risente il pellegrino,...

|

ma sarebbe troppo pensare già a Renzo che si sveglia nella sodaglia dell’Adda. E c’è un’alba molle: Era l’alba e molli il viso — Maddalena e l’altre donne... Completamente assente dal Carmagnola, il paesaggio entra in pieno nell’Adelchi. Ve lo introduce il diacono Martino nella traversata delle Alpi e la loro fantastica solitudine, cara al Carducci:

... Oltre quei monti ... Oltre quei monti

sono altri monti, ei disse, e altri ancora

e lontan lontan Francia; ma via

non àvvi; e mille son quei monti, e tutti

erti, nudi, tremendi, inabitati

se non da spirti;

|

orrori di intatte foreste, di fiumi ignoti, rumor d’acque rotte, voli d’aquile che esaltano il silenzio rarefatto dei valichi; incanti di notti di luna, rimbombo cupo di passi sui ponti.

Ha creato il senso della Provvidenza, che sarà la gloria del romanzo: Ha creato il senso della Provvidenza, che sarà la gloria del romanzo:

... le vie di Dio son molte ... le vie di Dio son molte

più assai di quelle del mortal, risposi;

e Dio mi manda.

|

Della Provvidenza ha creato quel particolare aspetto che s’intensifica nell’espressione della «provvida sventura»: Della Provvidenza ha creato quel particolare aspetto che s’intensifica nell’espressione della «provvida sventura»:

Te collocò la provvida, Te collocò la provvida,

sventura infra gli oppressi,

|

e dell’avere vicina il concetto di «provvida», la sventura è redenta nel suo aspetto amaro.

Ha creato il senso dell’ospitalità: Ha creato il senso dell’ospitalità:

... tra i pani che teneva in serbo

... tra i pani che teneva in serbo

tanti pigliò di quanti un pellegrino

puote andar carco, e in rude sacco avvolti

ne gravò le mie spalle... e in via mi posi,

|

che sarà l’umana ricchezza del romanzo: «L’amico gli disse di sperar bene... Volle che prendesse con sé qualcosa da mangiare...».

L’Adelchi ha creato i più alti valori del mondo manzoniano. Ma anche la tecnica del verso ha pregi di evidenza, di più sciolta andatura: L’Adelchi ha creato i più alti valori del mondo manzoniano. Ma anche la tecnica del verso ha pregi di evidenza, di più sciolta andatura:

... Qui, sotto il tiglio, qui. Come è soave ... Qui, sotto il tiglio, qui. Come è soave

questo raggio d’april, come si posa

sulle fronde nascenti...

|

In alcuni momenti il senso della natura è tenero da far pensare a letizie di «risvegli» alcionici, al senso celeste del rinascere alla luce:

Mi amasti, e quanti abbiam trascorsi insieme Mi amasti, e quanti abbiam trascorsi insieme

giorni ridenti. Ti sovvien? Varcammo

monti, fiumi, foreste, e ad ogni aurora

crescea la gioia del destarsi.

|

Anche i personaggi han più soave impasto. Talvolta paiono anticipare le parole del romanzo: Anche i personaggi han più soave impasto. Talvolta paiono anticipare le parole del romanzo:

... tutta la lena è spenta, ... tutta la lena è spenta,

reggimi, o cara, e voi cortesi al fido

mio letticciol traetemi; l’estrema

fatica è questa che vi dò: ma tutte

son contate lassù...

|

Questa è la voce di Lucia: «Mi conduca lei in chiesa; quei passi Dio glieli conterà». Questa è la voce di Lucia: «Mi conduca lei in chiesa; quei passi Dio glieli conterà».

Pubblicato nel 1822, lo dedicò a Enrichetta con parole che furon dette una lirica, e rivelano il posto che questa creatura ha avuto nella vita e nel cuore del poeta, e com’ella sia stata veramente la donna che, sposa o amica, par fatale che il genio abbia vicino perché dia tutti i suoi frutti. «Enrichetta, nome sacro, soave, benedetto...» Pubblicato nel 1822, lo dedicò a Enrichetta con parole che furon dette una lirica, e rivelano il posto che questa creatura ha avuto nella vita e nel cuore del poeta, e com’ella sia stata veramente la donna che, sposa o amica, par fatale che il genio abbia vicino perché dia tutti i suoi frutti. «Enrichetta, nome sacro, soave, benedetto...»

L’argomento, preso dalle storie longobarde, abbraccia due anni: 1772-74, dal ripudio di Ermengarda alla rotta definitiva dei Longobardi presso Susa. Antecedente quasi necessario alla intelligenza del dramma, è il discorso che il poeta, fattosi storico, premette su alcuni punti di quella storia in Italia, provando, per la prima volta, che Longobardi e Italiani non erano fusi in un sol popolo, ma divisi. Sicché il dramma è la tragedia di tre popoli: Longobardi e Franchi in lotta fra loro e, sotto, il gemito d’una gente gloriosissima un tempo, ora ridotta a L’argomento, preso dalle storie longobarde, abbraccia due anni: 1772-74, dal ripudio di Ermengarda alla rotta definitiva dei Longobardi presso Susa. Antecedente quasi necessario alla intelligenza del dramma, è il discorso che il poeta, fattosi storico, premette su alcuni punti di quella storia in Italia, provando, per la prima volta, che Longobardi e Italiani non erano fusi in un sol popolo, ma divisi. Sicché il dramma è la tragedia di tre popoli: Longobardi e Franchi in lotta fra loro e, sotto, il gemito d’una gente gloriosissima un tempo, ora ridotta a

|

un volgo disperso che nome non ha;

|

e il verso, tornando due volte, riempie il dramma d’una dolorosa eco, d’una tetra aria di castigo.

Dentro un’orditura d’epica semplicità e una commossa prospettiva di dialogo, raccoglie uno dei quadri più dolenti della storia e della poesia: il ritorno d’Ermengarda a Pavia, nella crollante casa del padre e del fratello (al De Sanctis parve la più bella scena del dramma); il viaggio e l’arrivo di Martino alle tende di Carlo sulle Alpi; l’irruzione dei Franchi sui Longobardi, il tradimento di Svarto, la passione e morte di Ermengarda nel monastero di Brescia, Adelchi ferito e vinto e trascinato col padre innanzi a Carlo, oramai re del lor regno; lo sbigottimento degli Italiani che s’accorgono d’aver solo cambiato padrone; la morte di Adelchi e le sue parole celesti. Dentro un’orditura d’epica semplicità e una commossa prospettiva di dialogo, raccoglie uno dei quadri più dolenti della storia e della poesia: il ritorno d’Ermengarda a Pavia, nella crollante casa del padre e del fratello (al De Sanctis parve la più bella scena del dramma); il viaggio e l’arrivo di Martino alle tende di Carlo sulle Alpi; l’irruzione dei Franchi sui Longobardi, il tradimento di Svarto, la passione e morte di Ermengarda nel monastero di Brescia, Adelchi ferito e vinto e trascinato col padre innanzi a Carlo, oramai re del lor regno; lo sbigottimento degli Italiani che s’accorgono d’aver solo cambiato padrone; la morte di Adelchi e le sue parole celesti.

Personaggio stracarico d’interesse per le parole di vita che dice, Adelchi è la voce della tragedia. Altri personaggi sono sbozzati con più forza (Svarto), con più coerenza storica (Desiderio), con più lume lirico (Ermengarda, Martino): ma sono episodi, parti. L’anima e il centro è lui, Adelchi, che nella sua cristiana mitezza è il più temibile e inquieto: più di suo padre a cui rimprovera una politica di usurpazione; più di re Carlo vincitore, ch’egli richiama e giudica, quasi parlando dall’alto. È lui chi capisce di più in questa situazione di regni malvivi, di popoli umiliati. Parli con pietà alla sorella tornata coi segni del ripudio, o parli di pietà al padre che non vuol sgombrare le terre usurpate del papa; confidi ad Anfrido che il cuore gli «comanda alte e nobili cose» mentre «la fortuna lo condanna ad inique», o combatta entro sé l’idea del suicidio («L’animo tuo ripiglia, Adelchi: uom sii...») riprendendo dal Carmagnola la situazione di Marco, e anticipando quella dell’Innominato nella famosa notte; e nell’ultima ora assicuri re Carlo che «il suo nemico prega per lui morendo», Adelchi è riconoscibile sempre. «Questa è voce d’Adelchi», dice anche il lettore: voce di verità, di giustizia, espressione di sentimenti cristiani, perdono che consola, dolore che redime; ed è su questi vertici di perfezione morale che si raccoglie il centro vivo del dramma e l’interesse delle varie scene, costituendone l’unità artistica e spirituale. Temperamento mistico, Adelchi è naturale che sia così: più che drammatico, lirico. Anfrido, il fedelissimo amico, lo chiama «la più pura immagine di Dio» e lo rivela a se stesso consigliandogli: «Sappi e sii grande, il tuo destino è questo». Desiderio trova per lui immagini tenere, aderenti all’indole sua; lo vede sfolgorar tra i guerrieri ma «come lo sposo nel convito»; lo chiama «pio figliuolo», conducendolo verso il «pio Enea» virgiliano, su cui pende la stessa accusa di immobilità interiore, o di vis dramatica scarsa. E, visto nell’esigenza del dramma, Adelchi potè parer poco vivo: figura statica, contemplativa, con pochi sviluppi. Personaggio stracarico d’interesse per le parole di vita che dice, Adelchi è la voce della tragedia. Altri personaggi sono sbozzati con più forza (Svarto), con più coerenza storica (Desiderio), con più lume lirico (Ermengarda, Martino): ma sono episodi, parti. L’anima e il centro è lui, Adelchi, che nella sua cristiana mitezza è il più temibile e inquieto: più di suo padre a cui rimprovera una politica di usurpazione; più di re Carlo vincitore, ch’egli richiama e giudica, quasi parlando dall’alto. È lui chi capisce di più in questa situazione di regni malvivi, di popoli umiliati. Parli con pietà alla sorella tornata coi segni del ripudio, o parli di pietà al padre che non vuol sgombrare le terre usurpate del papa; confidi ad Anfrido che il cuore gli «comanda alte e nobili cose» mentre «la fortuna lo condanna ad inique», o combatta entro sé l’idea del suicidio («L’animo tuo ripiglia, Adelchi: uom sii...») riprendendo dal Carmagnola la situazione di Marco, e anticipando quella dell’Innominato nella famosa notte; e nell’ultima ora assicuri re Carlo che «il suo nemico prega per lui morendo», Adelchi è riconoscibile sempre. «Questa è voce d’Adelchi», dice anche il lettore: voce di verità, di giustizia, espressione di sentimenti cristiani, perdono che consola, dolore che redime; ed è su questi vertici di perfezione morale che si raccoglie il centro vivo del dramma e l’interesse delle varie scene, costituendone l’unità artistica e spirituale. Temperamento mistico, Adelchi è naturale che sia così: più che drammatico, lirico. Anfrido, il fedelissimo amico, lo chiama «la più pura immagine di Dio» e lo rivela a se stesso consigliandogli: «Sappi e sii grande, il tuo destino è questo». Desiderio trova per lui immagini tenere, aderenti all’indole sua; lo vede sfolgorar tra i guerrieri ma «come lo sposo nel convito»; lo chiama «pio figliuolo», conducendolo verso il «pio Enea» virgiliano, su cui pende la stessa accusa di immobilità interiore, o di vis dramatica scarsa. E, visto nell’esigenza del dramma, Adelchi potè parer poco vivo: figura statica, contemplativa, con pochi sviluppi.

Pure Adelchi è interessantissimo per ricchezza poetica, per cristiana malinconia, che è passione nuova nel mondo. Adelchi è una forza nuova; è (lo ha detto il De Sanctis) il mondo cristiano e morale degl’Inni fatto persona viva. Pure Adelchi è interessantissimo per ricchezza poetica, per cristiana malinconia, che è passione nuova nel mondo. Adelchi è una forza nuova; è (lo ha detto il De Sanctis) il mondo cristiano e morale degl’Inni fatto persona viva.

Ma Adelchi, che sull’orlo della vita raccomanda al padre di non rimpiangere il regno perduto, anzi di godere Ma Adelchi, che sull’orlo della vita raccomanda al padre di non rimpiangere il regno perduto, anzi di godere

perché, avvicinandosi l’ora ultima, vedrà più belli gli anni in cui non fu re (non avrà fatto spargere lagrime né suscitate le imprecazioni degli oppressi), è vero che svuota la vita e i suoi umani valori? Adelchi non rinnega né svuota la vita; se mai, dichiara il non valore della costituzione politica, e, contemplando la vita da un punto trascendentale, rivela il giusto limite dei valori terreni: li vede rimpiccioliti, o quel che sono di fronte all’eterno: perché, avvicinandosi l’ora ultima, vedrà più belli gli anni in cui non fu re (non avrà fatto spargere lagrime né suscitate le imprecazioni degli oppressi), è vero che svuota la vita e i suoi umani valori? Adelchi non rinnega né svuota la vita; se mai, dichiara il non valore della costituzione politica, e, contemplando la vita da un punto trascendentale, rivela il giusto limite dei valori terreni: li vede rimpiccioliti, o quel che sono di fronte all’eterno:

Gran segreto è la vita e nol rivela

che l’ora estrema.

|

Anche solo per dire questa grande parola, era giusto che Adelchi tornasse a vivere nella poesia, nella memoria di tutti. Anche solo per dire questa grande parola, era giusto che Adelchi tornasse a vivere nella poesia, nella memoria di tutti.

Il «tema» della morte è dei più cari al Manzoni; cominciato con l’Imbonati, continua con Carmagnola, con Napoleone, con l’Adelchi, con Ermengarda, con «l’ucciso» da Ludovico («l’alterazione di quel volto, che passava in un momento alla quiete solenne della morte») alla madre di Cecilia, a don Rodrigo, è sempre presentato con senso di commossa e umana verità. Il «tema» della morte è dei più cari al Manzoni; cominciato con l’Imbonati, continua con Carmagnola, con Napoleone, con l’Adelchi, con Ermengarda, con «l’ucciso» da Ludovico («l’alterazione di quel volto, che passava in un momento alla quiete solenne della morte») alla madre di Cecilia, a don Rodrigo, è sempre presentato con senso di commossa e umana verità.

Sorella di Adelchi è Ermengarda; vi porta una sua passione bruciante, che la fa terribilmente viva. È la donna più donna del Manzoni; più di Lucia e di Gertrude; perché Lucia è la donna-angelo, e Gertrude è la traviata. Castissima e ardente, per lei i valori terrestri esistono e resistono oltre tutto; né, ripudiata, sa sciogliersi dall’amore che l’allaccia e duole. Tremendi quei suoi «terrestri ardori», per quel che dice e quel che ne balena, e ci scoprono una delle anime più intensamente esperte della passione d’amore. Quando nell’affanno di morte che la estenua, sa da Ansberga che un’altra donna, Ildegarde, ha preso il suo posto a fianco e nel cuore di Carlo, Ermengarda scoppia in versi casti per onnipotenza d’artista: Sorella di Adelchi è Ermengarda; vi porta una sua passione bruciante, che la fa terribilmente viva. È la donna più donna del Manzoni; più di Lucia e di Gertrude; perché Lucia è la donna-angelo, e Gertrude è la traviata. Castissima e ardente, per lei i valori terrestri esistono e resistono oltre tutto; né, ripudiata, sa sciogliersi dall’amore che l’allaccia e duole. Tremendi quei suoi «terrestri ardori», per quel che dice e quel che ne balena, e ci scoprono una delle anime più intensamente esperte della passione d’amore. Quando nell’affanno di morte che la estenua, sa da Ansberga che un’altra donna, Ildegarde, ha preso il suo posto a fianco e nel cuore di Carlo, Ermengarda scoppia in versi casti per onnipotenza d’artista:

... Amor tremendo è il mio, ... Amor tremendo è il mio,

tu nol conosci ancora; oh tutto ancora

non tel mostrai. Tu eri mio; sicura

nel mio gaudio io tacea, né tutta mai

questo labbro pudico osato avria

dirti l’ebbrezza del mio cuor segreto.

Sola e debol son io; non sei tu il mio

unico amico? Se fui tua, se alcuna

di me dolcezza avesti...

|

Il singulto segreto scoppia nell’ululato della gelosia, dell’amore respinto. Hanno nominato la Pia dantesca, la Didone virgiliana... Piacciono questi richiami, perché rivelano che siamo a quota altissima. Ma Ermengarda non accetta vicinanza di ricordi letterari: ella esce dalla vita. Meglio nominare Enrichetta e il suo vivo cuore di donna; perché, senza sforzare il tono delle cose, come ha fatto in qualche luogo il pio Salvadori, qui c’entra tutta una vissuta e sofferta esperienza d’amore. Il singulto segreto scoppia nell’ululato della gelosia, dell’amore respinto. Hanno nominato la Pia dantesca, la Didone virgiliana... Piacciono questi richiami, perché rivelano che siamo a quota altissima. Ma Ermengarda non accetta vicinanza di ricordi letterari: ella esce dalla vita. Meglio nominare Enrichetta e il suo vivo cuore di donna; perché, senza sforzare il tono delle cose, come ha fatto in qualche luogo il pio Salvadori, qui c’entra tutta una vissuta e sofferta esperienza d’amore.

Ermengarda, ha detto il De Sanctis, è la parte femminile dell’ideale del Manzoni. E anch’ella, creatura d’amore e di sacrificio, nell’ultima ora rivela, come Adelchi, profondità sconosciute di perfezione morale. Ella ha pregato Dio per la vittoria dei suoi: Ermengarda, ha detto il De Sanctis, è la parte femminile dell’ideale del Manzoni. E anch’ella, creatura d’amore e di sacrificio, nell’ultima ora rivela, come Adelchi, profondità sconosciute di perfezione morale. Ella ha pregato Dio per la vittoria dei suoi:

Per la vittoria lor stette il mio prego.

Ma s’Ei non l’ode, alto consiglio è certo

di pietà più profonda.

|

Ermengarda è già tutta nel dominio di Dio. Anch’ella, come Adelchi, muore perdonando e pregando «per quei che soffrono, per quelli che fan soffrire»; che è l’interpretazione più consapevole e alta del perdono cristiano. Ermengarda è già tutta nel dominio di Dio. Anch’ella, come Adelchi, muore perdonando e pregando «per quei che soffrono, per quelli che fan soffrire»; che è l’interpretazione più consapevole e alta del perdono cristiano.

L’Adelchi non è vero dramma? Rappresentato nel 1843 a Torino, cadde. Altro insuccesso ebbe al Fiorentini di Napoli nel 1873, e, l’anno dopo alla Cannnobbiana in Milano; né, come esigenza di dramma, parve sorgere più fino al 1938 quando tornò alla ribalta del Lirico, con buon successo di critica e di pubblico: il quale — dissero le cronache — «fu subito preso dall’atmosfera eroica e dal nobile andamento dell’appassionata tragedia». L’Adelchi non è vero dramma? Rappresentato nel 1843 a Torino, cadde. Altro insuccesso ebbe al Fiorentini di Napoli nel 1873, e, l’anno dopo alla Cannnobbiana in Milano; né, come esigenza di dramma, parve sorgere più fino al 1938 quando tornò alla ribalta del Lirico, con buon successo di critica e di pubblico: il quale — dissero le cronache — «fu subito preso dall’atmosfera eroica e dal nobile andamento dell’appassionata tragedia».

Lo stesso Manzoni confessava d’averlo scritto perché fosse letto più che rappresentato: lo intendeva più come espressione di poesia che come spettacolo scenico. (Manzoni, come Machiavelli, diffidava dal teatro.) Né era molto contento, specialmente del protagonista, che gli pareva troppo romanzato, troppo fantasticato; come è incline ai lunghi discorsi che svigoriscono l’azione, appiattiscono le prospettive. Forse anzi avvertiva una debolezza in tutta l’azione, per quel suo «dipinger» le anime, più che crearne i contrasti. Le passioni, frugate con sagacia quale possedé solo il grandissimo Ottocento, sono espresse liricamente, non rappresentate in azione. Lo stesso Manzoni confessava d’averlo scritto perché fosse letto più che rappresentato: lo intendeva più come espressione di poesia che come spettacolo scenico. (Manzoni, come Machiavelli, diffidava dal teatro.) Né era molto contento, specialmente del protagonista, che gli pareva troppo romanzato, troppo fantasticato; come è incline ai lunghi discorsi che svigoriscono l’azione, appiattiscono le prospettive. Forse anzi avvertiva una debolezza in tutta l’azione, per quel suo «dipinger» le anime, più che crearne i contrasti. Le passioni, frugate con sagacia quale possedé solo il grandissimo Ottocento, sono espresse liricamente, non rappresentate in azione.

L’Adelchi è un gran poema dialogato. Vi è già tutta (o quasi) la ricchezza del mondo manzoniano; ricchezza d’analisi che mal s’adatta alla rappresentazione scenica; nel verso, per di più, che ha esigenze di passo rapido, volante. Sicché i difetti del dramma ci scoprono i pregi del poeta e le sue qualità di narratore e lirico. (Una Nota azzurra di Carlo Dossi propone uno studio curioso: le bellezze nei difetti dei grandi; e parla del Manzoni.) Perché queste sono proprio le parti più felici, prepotenti sul resto: l’episodio di Martino, con elementi descrittivi di primissimo ordine (albe e tramonti nello stupore dei monti; prati balenanti a scrosci misteriosi di torrenti; le tende di Carlo che, paragonate a quelle d’Israele, fanno delle Alpi quasi monti di Bibbia, e Martino uno degli Angeli che marciano fra quelle sante montagne). O la scena prima del IV atto; le ultime ore di Ermengarda ove son più presenti certi valori del romanticismo, e preparati gli elementi del «coro». L’Adelchi è un gran poema dialogato. Vi è già tutta (o quasi) la ricchezza del mondo manzoniano; ricchezza d’analisi che mal s’adatta alla rappresentazione scenica; nel verso, per di più, che ha esigenze di passo rapido, volante. Sicché i difetti del dramma ci scoprono i pregi del poeta e le sue qualità di narratore e lirico. (Una Nota azzurra di Carlo Dossi propone uno studio curioso: le bellezze nei difetti dei grandi; e parla del Manzoni.) Perché queste sono proprio le parti più felici, prepotenti sul resto: l’episodio di Martino, con elementi descrittivi di primissimo ordine (albe e tramonti nello stupore dei monti; prati balenanti a scrosci misteriosi di torrenti; le tende di Carlo che, paragonate a quelle d’Israele, fanno delle Alpi quasi monti di Bibbia, e Martino uno degli Angeli che marciano fra quelle sante montagne). O la scena prima del IV atto; le ultime ore di Ermengarda ove son più presenti certi valori del romanticismo, e preparati gli elementi del «coro».

L’Adelchi è una reggia d’anime, un voltar via di pagine sante. L’Adelchi è una reggia d’anime, un voltar via di pagine sante.

Anche per il valore patriottico; se in quegli Italiani, servi ora dei Longobardi ora dei Franchi, vogliamo veder gli Italiani del 1821 che, liberatisi dai Francesi, cadono sotto il dominio austriaco. Perché l’Adelchi come Il Carmagnola, rappresenta una generosa propaganda di indipendenza nazionale, un amore benedetto e comandato e santo che si chiama Italia. Anche per il valore patriottico; se in quegli Italiani, servi ora dei Longobardi ora dei Franchi, vogliamo veder gli Italiani del 1821 che, liberatisi dai Francesi, cadono sotto il dominio austriaco. Perché l’Adelchi come Il Carmagnola, rappresenta una generosa propaganda di indipendenza nazionale, un amore benedetto e comandato e santo che si chiama Italia.

Il Croce vorrebbe che i due drammi si cominciasse a considerarli a parte, a sé stanti, non come anticipi del romanzo. E con la sua autorità, il Croce ci riconforta, riconoscendo l’alto valore dei drammi. Ma è proprio vero che, data la compatta unità spirituale del poeta, tutte le forme e i motivi veramente manzoniani, tornano nel capolavoro oramai vicino, come continuità biografica e come accrescimento di poesia. Il Croce vorrebbe che i due drammi si cominciasse a considerarli a parte, a sé stanti, non come anticipi del romanzo. E con la sua autorità, il Croce ci riconforta, riconoscendo l’alto valore dei drammi. Ma è proprio vero che, data la compatta unità spirituale del poeta, tutte le forme e i motivi veramente manzoniani, tornano nel capolavoro oramai vicino, come continuità biografica e come accrescimento di poesia.

Diremo piuttosto che — a parte il risultato del dramma e la sua autonoma grandezza — questa dell’Adelchi è per il Manzoni un’esperienza decisiva, una rivelazione attraverso la quale si fa più consapevole dei suoi limiti e mezzi, del suo temperamento e della sua vocazione di narratore analitico che reclama uno sbocco nel riposo della prosa. Diremo piuttosto che — a parte il risultato del dramma e la sua autonoma grandezza — questa dell’Adelchi è per il Manzoni un’esperienza decisiva, una rivelazione attraverso la quale si fa più consapevole dei suoi limiti e mezzi, del suo temperamento e della sua vocazione di narratore analitico che reclama uno sbocco nel riposo della prosa.

Con l’Adelchi si sente che siamo vicini al suo tempo maggiore, alla Pentecoste, al romanzo. Cosa manca perché il mondo manzoniano sia pieno? L’Adelchi non ha ancora dissipato l’ultimo residuo d’un vecchio pregiudizio, teoricamente superato; è ancora rappresentazione di re e di reggie e di capi. Non c’è ancora la storia nella sua porzione più umile e più grande: la parte sacra della storia, la pupilla dell’occhio del Manzoni. Con l’Adelchi si sente che siamo vicini al suo tempo maggiore, alla Pentecoste, al romanzo. Cosa manca perché il mondo manzoniano sia pieno? L’Adelchi non ha ancora dissipato l’ultimo residuo d’un vecchio pregiudizio, teoricamente superato; è ancora rappresentazione di re e di reggie e di capi. Non c’è ancora la storia nella sua porzione più umile e più grande: la parte sacra della storia, la pupilla dell’occhio del Manzoni.

***

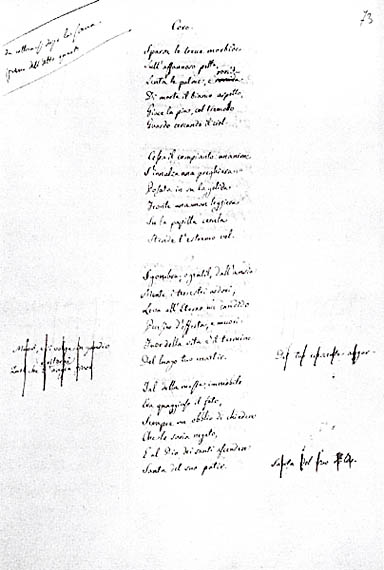

Autografo dell'Adelchi

Biblioteca Nazionale Braidense, Milano |

|

***

|