CESARE ANGELINI

PIER DELLA VIGNA

In C. Angelini,Il commento dell’esule (noterelle dantesche),Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro,1967, pp. 21-56.

Pagine lette alla Lectura Dantis Scaligera,

in Verona, diretta da Mario Marcazzan

***

| Illustrazione di Gustavo Doré |

|

«Avvenne un giorno in Verona (essendo già divulgata la fama delle sue opere) che passando egli davanti a una porta dove più donne sedevano, una di quelle pianamente, non tanto però che bene da lui non fosse udita, disse all’altre donne: — Vedete colui che va in inferno e ne torna quando gli piace, e quassù reca novelle di coloro che laggiù sono? Alla quale, semplicemente, una dell’altre rispose: — In verità, egli dev’essere così. Non vedi tu come egli ha la barba crespa e il color bruno, per il caldo e il fumo che è laggiù? «Avvenne un giorno in Verona (essendo già divulgata la fama delle sue opere) che passando egli davanti a una porta dove più donne sedevano, una di quelle pianamente, non tanto però che bene da lui non fosse udita, disse all’altre donne: — Vedete colui che va in inferno e ne torna quando gli piace, e quassù reca novelle di coloro che laggiù sono? Alla quale, semplicemente, una dell’altre rispose: — In verità, egli dev’essere così. Non vedi tu come egli ha la barba crespa e il color bruno, per il caldo e il fumo che è laggiù?

Di che Dante, perché da pura credenza venir lo sentia, sorridendo passò oltre». Di che Dante, perché da pura credenza venir lo sentia, sorridendo passò oltre».

Per questa lunetta, disegnata con ineffabile arguzia dal Boccaccio, Dante rischia d’esser più veronese che non per la ospitalità avuta da Can Grande della Scala nel 1308 quando, esule da Firenze, trovò in Verona «il suo primo rifugio», e passeggiava con molti versi in mente lungo l’Adige dove più vaga è la chiarezza della vostra città. O, più tardi, nel 1320, quando ci tornò a leggere e a discutere nell’Oratorio dei Sant’Elena la Quaesito de acqua et terra. Per questa lunetta, disegnata con ineffabile arguzia dal Boccaccio, Dante rischia d’esser più veronese che non per la ospitalità avuta da Can Grande della Scala nel 1308 quando, esule da Firenze, trovò in Verona «il suo primo rifugio», e passeggiava con molti versi in mente lungo l’Adige dove più vaga è la chiarezza della vostra città. O, più tardi, nel 1320, quando ci tornò a leggere e a discutere nell’Oratorio dei Sant’Elena la Quaesito de acqua et terra.

Quelle gentili donne sapevano, dunque, le novelle che il poeta, tornato dall’inferno, portava di coloro che sono laggiù. E forse anche sapevano le novelle di un certo Pier della Vigna suicida «per disdegnoso gusto», il personaggio che riempie di sé l’episodio del canto XIII che ora vogliamo leggere insieme. Quelle gentili donne sapevano, dunque, le novelle che il poeta, tornato dall’inferno, portava di coloro che sono laggiù. E forse anche sapevano le novelle di un certo Pier della Vigna suicida «per disdegnoso gusto», il personaggio che riempie di sé l’episodio del canto XIII che ora vogliamo leggere insieme.

E vorremmo somigliare a quelle gentili donne che, udendo le notizie dei sofferenti di laggiù, le accoglievano nello spirito mestamente puro con genuina semplicità; perché quei canti che già qua e là si leggevano, e spesso nelle chiese, erano ancora nudi di commenti ambiziosi, macchinosi, spesso molesti. Erano notizie, le straordinarie notizie dell’altro mondo. Come cinquant’anni prima ne aveva portate dal medesimo inferno il vostro Giacomino da Verona, trascrivendole nel suo De Babilonia infernali. La Commedia non era ancora un erudito «questionario» di lettori, ma un dolce, o terribile, «rimario» di poeta. E noi sogniamo la felicità di leggere Dante senza commenti, concedendoci solo all’ebbrezza del suo linguaggio, al suono infinito delle sue rime suggestive, la realtà effettiva della sua poesia. E vorremmo somigliare a quelle gentili donne che, udendo le notizie dei sofferenti di laggiù, le accoglievano nello spirito mestamente puro con genuina semplicità; perché quei canti che già qua e là si leggevano, e spesso nelle chiese, erano ancora nudi di commenti ambiziosi, macchinosi, spesso molesti. Erano notizie, le straordinarie notizie dell’altro mondo. Come cinquant’anni prima ne aveva portate dal medesimo inferno il vostro Giacomino da Verona, trascrivendole nel suo De Babilonia infernali. La Commedia non era ancora un erudito «questionario» di lettori, ma un dolce, o terribile, «rimario» di poeta. E noi sogniamo la felicità di leggere Dante senza commenti, concedendoci solo all’ebbrezza del suo linguaggio, al suono infinito delle sue rime suggestive, la realtà effettiva della sua poesia.

***

Dunque, canto decimoterzo. Un cenno topografico non farà male; siamo nel settimo cerchio che è dei violenti, nel secondo girone del cerchio. E se il primo era quello dei violenti contro il prossimo — gli omicidi — il secondo è dei violenti contro se stessi, i suicidi. Non potremmo camminare per luoghi più terribili. E forse è proprio per questo che, qui, Dante non parla, non vuol parlare. Protagonista del canto o, meglio, dell’episodio principale al quale limitiamo la nostra lettura, è Pier della Vigna, capuano, per trent’anni potente segretario e protonotario di Federico II, e «dittatore» cortese, cioè poeta, poeta di corte. Suicida: un pover uomo che cerca alla morte quello che solo la vita gli può dare; il peccato assurdo che spezza in modo innaturale il vincolo affettivo che lega l’uomo a se stesso. Sicché l’anima, separatasi violentemente dal corpo, non lo riavrà più, non se ne rivestirà più; ma, secondo l’immaginazione dantesca, resterà chiusa in una pianta concresciuta con lei al momento della separazione. Tanti suicidi, tante piante: una selva, la mesta selva, la dolorosa selva: quella in cui s’apprestano a entrare i due poeti, e noi con loro. Dunque, canto decimoterzo. Un cenno topografico non farà male; siamo nel settimo cerchio che è dei violenti, nel secondo girone del cerchio. E se il primo era quello dei violenti contro il prossimo — gli omicidi — il secondo è dei violenti contro se stessi, i suicidi. Non potremmo camminare per luoghi più terribili. E forse è proprio per questo che, qui, Dante non parla, non vuol parlare. Protagonista del canto o, meglio, dell’episodio principale al quale limitiamo la nostra lettura, è Pier della Vigna, capuano, per trent’anni potente segretario e protonotario di Federico II, e «dittatore» cortese, cioè poeta, poeta di corte. Suicida: un pover uomo che cerca alla morte quello che solo la vita gli può dare; il peccato assurdo che spezza in modo innaturale il vincolo affettivo che lega l’uomo a se stesso. Sicché l’anima, separatasi violentemente dal corpo, non lo riavrà più, non se ne rivestirà più; ma, secondo l’immaginazione dantesca, resterà chiusa in una pianta concresciuta con lei al momento della separazione. Tanti suicidi, tante piante: una selva, la mesta selva, la dolorosa selva: quella in cui s’apprestano a entrare i due poeti, e noi con loro.

Non era ancor di là Nesso arrivato,

quando noi ci mettemmo per un bosco

che da nessun sentiero era segnato.

|

Nesso, l’elegante Centauro che ha guidato i poeti sulla soglia del bosco, venendo dalla riviera del sangue dove bollono gli omicidi. Ora è tornato indietro, di là, al suo posto di guardia. Nesso, l’elegante Centauro che ha guidato i poeti sulla soglia del bosco, venendo dalla riviera del sangue dove bollono gli omicidi. Ora è tornato indietro, di là, al suo posto di guardia.

Quello che subito sorprende e preoccupa Dante viatore, è il bosco «che da nessun sentiero era segnato». Il particolare del bosco dice che si tratta di un bosco particolare, diverso dagli altri, innaturale, anche per la vegetazione, diversa da quella delle selve terrestri: Quello che subito sorprende e preoccupa Dante viatore, è il bosco «che da nessun sentiero era segnato». Il particolare del bosco dice che si tratta di un bosco particolare, diverso dagli altri, innaturale, anche per la vegetazione, diversa da quella delle selve terrestri:

Non fronda verde, ma di color fosco;

non rami schietti, ma nodosi e’nvolti;

non pomi v’eran, ma stecchi con tosco.

|

È la terzina solitamente criticata per le sue forti antitesi che fanno la sintassi monotona, il ritmo monotono; antitesi rese più efficaci (o più pesanti) dalla triplice ripetizione della negativa non, e da quella, pur triplice, dei ma corrispondenti, che riprendono il verso dopo la forte cesura. Tuttavia è la terzina che meglio rappresenta l’angoscia del luogo. La vegetazione disumana che ha ora sotto gli occhi, gli dà un vago terrore, un senso di sinistra tragedia, che è nel paesaggio prima che si riveli nel personaggio. È la terzina solitamente criticata per le sue forti antitesi che fanno la sintassi monotona, il ritmo monotono; antitesi rese più efficaci (o più pesanti) dalla triplice ripetizione della negativa non, e da quella, pur triplice, dei ma corrispondenti, che riprendono il verso dopo la forte cesura. Tuttavia è la terzina che meglio rappresenta l’angoscia del luogo. La vegetazione disumana che ha ora sotto gli occhi, gli dà un vago terrore, un senso di sinistra tragedia, che è nel paesaggio prima che si riveli nel personaggio.

A rinforzare sempre più l’effetto dell’antitesi e la selvaggità della selva — e a darcene un’immagine più concreta — Dante ricorda un luogo a lui ben noto: la sua maremma toscana che s’infosca di boscaglie aspre e folte di macchie: le quali, a loro volta, devono aver concorso a suggerirgli l’idea di questo strano bosco: Non han sì aspri sterpi né sì folti | quelle fiere selvagge che in odio hanno | tra Cècina e Corneto i luoghi colti. Qualcuno ha notato la potenza che quell’hanno conferisce alla parola odio (in odio), a cui è irregolarmente posposta. A rinforzare sempre più l’effetto dell’antitesi e la selvaggità della selva — e a darcene un’immagine più concreta — Dante ricorda un luogo a lui ben noto: la sua maremma toscana che s’infosca di boscaglie aspre e folte di macchie: le quali, a loro volta, devono aver concorso a suggerirgli l’idea di questo strano bosco: Non han sì aspri sterpi né sì folti | quelle fiere selvagge che in odio hanno | tra Cècina e Corneto i luoghi colti. Qualcuno ha notato la potenza che quell’hanno conferisce alla parola odio (in odio), a cui è irregolarmente posposta.

Ma noi vogliamo goderci questi suoni aspri del suo linguaggio, queste rime forti coi loro nessi consonantici nodosi e stridenti: fosco, tosco, stecchi con tosco, aspri sterpi, suoni che fanno più selvaggio il selvatico, complicate sibilanti che aderiscono al luogo che descrivono. Et dentes obstupescunt. Ma noi vogliamo goderci questi suoni aspri del suo linguaggio, queste rime forti coi loro nessi consonantici nodosi e stridenti: fosco, tosco, stecchi con tosco, aspri sterpi, suoni che fanno più selvaggio il selvatico, complicate sibilanti che aderiscono al luogo che descrivono. Et dentes obstupescunt.

L’orrore del viatore cresce, cresce sempre di più, quando vede quali bestie s’annidano tra i rami folti e involti di queste piante. Ci porta a dire che l’antitesi continua, latente. Non si pensa mai a un bosco senza gli abituali uccelli sui rami, intenti al fischio, al cinguettio, al canto, allegria dell’aria. Ma qui? L’orrore del viatore cresce, cresce sempre di più, quando vede quali bestie s’annidano tra i rami folti e involti di queste piante. Ci porta a dire che l’antitesi continua, latente. Non si pensa mai a un bosco senza gli abituali uccelli sui rami, intenti al fischio, al cinguettio, al canto, allegria dell’aria. Ma qui?

Quivi le brutte Arpie lor nidi fanno,

che cacciar delle Strofade i Troiani

con tristo annunzio di futuro danno.

|

Le brutte arpie... È l’aggettivo meno letterario che ci sia, ma ha la forza di un verbo, e lo suggerisce; brutte perché bruttano, sporcano. I due versi dotti che seguono («che cacciar dalle Strofade» ecc.) ricordano bene le brutture che esse han fatto sulle mense dei Troiani. L’Eneide comincia a entrare, anzi, a invadere il canto. Le brutte arpie... È l’aggettivo meno letterario che ci sia, ma ha la forza di un verbo, e lo suggerisce; brutte perché bruttano, sporcano. I due versi dotti che seguono («che cacciar dalle Strofade» ecc.) ricordano bene le brutture che esse han fatto sulle mense dei Troiani. L’Eneide comincia a entrare, anzi, a invadere il canto.

Il poeta le descrive: Il poeta le descrive:

Ale hanno late, e colli e visi umani,

piè con artigli, e pennuto il gran ventre;

fanno lamenti in su li alberi strani.

|

E poiché le arpie sono prima nell’Eneide che in Dante, lasciamo all’ingegno dei commentatori il paragone tra le arpie dantesche e quelle virgiliane, ma pensiamo che il vantaggio sia delle dantesche. L’ampiezza delle loro ali è resa visibile dall’emistichio: Ale hanno late...; dove la a che torna fortemente accentata al principio dei tre bisillabi, crea larghi iatus, imponendo una lettura quasi al rallentatore. E poiché le arpie sono prima nell’Eneide che in Dante, lasciamo all’ingegno dei commentatori il paragone tra le arpie dantesche e quelle virgiliane, ma pensiamo che il vantaggio sia delle dantesche. L’ampiezza delle loro ali è resa visibile dall’emistichio: Ale hanno late...; dove la a che torna fortemente accentata al principio dei tre bisillabi, crea larghi iatus, imponendo una lettura quasi al rallentatore.

Qui è finissimo il Foscolo, il solo, credo, che nel suo commento legge Ale e non Ali: Ale hanno late... Dice (ma vuole uditori finissimi): «La modulazione generalmente acuta della i ristringe col suono l’espansione e la tensione qui necessarie all’immagine e che la e lascia distinguere e meglio sentire. Questi, ad altri parranno sogni; pure hanno il merito d’essere più poetici che pedanteschi. L’orecchio delicatissimo a sentire i minimi modi diversi con che alcune voci possono scriversi, e il giovarsi di quello che più conferisce all’immagine col suo suono, è una delle doti naturali al poeta, e Dante ne era vaghissimo». Bello. Credo che siamo in pochi a leggere l’Inferno nel commento del Foscolo: Qui è finissimo il Foscolo, il solo, credo, che nel suo commento legge Ale e non Ali: Ale hanno late... Dice (ma vuole uditori finissimi): «La modulazione generalmente acuta della i ristringe col suono l’espansione e la tensione qui necessarie all’immagine e che la e lascia distinguere e meglio sentire. Questi, ad altri parranno sogni; pure hanno il merito d’essere più poetici che pedanteschi. L’orecchio delicatissimo a sentire i minimi modi diversi con che alcune voci possono scriversi, e il giovarsi di quello che più conferisce all’immagine col suo suono, è una delle doti naturali al poeta, e Dante ne era vaghissimo». Bello. Credo che siamo in pochi a leggere l’Inferno nel commento del Foscolo:

Fanno lamenti in su li alberi strani.

|

Quasi tutti, anche i moderni, anche l’ultimo, Sapegno, riferiscono strani a lamenti, sì da intendere: fanno lamenti strani su gli alberi; lettura che toglie ogni poesia al verso. Preferiamo un’antica lezione: Fanno lamento in su gli alberi strani; lamento al singolare, ma un singolare intensivo, intenso: quasi una lamentatio, un lamentamento, una continua querela; riferendo naturalmente strani ad alberi, che fa cosa poeticissima, aumentata dall’andamento del verso con gli accenti sulla quarta e sulla settima sillaba. E il verso, povero nei suoi elementi, si fa bello di suono e di segreta paura.

Il bosco segnato da nessun sentiero, la inumana vegetazione, le arpie, gli alberi strani, particolari bellissimi in sé e carichi di sbigottimento e d’orrore, hanno valore anche per quello che vanno preparando; sono i particolari che creano l’ambiente, ci preparano al misterioso e nuovo spettacolo che ci attende; una di quelle cose che, a raccontarle, parrebbero incredibili, e per ora solo Virgilio sa. Il bosco segnato da nessun sentiero, la inumana vegetazione, le arpie, gli alberi strani, particolari bellissimi in sé e carichi di sbigottimento e d’orrore, hanno valore anche per quello che vanno preparando; sono i particolari che creano l’ambiente, ci preparano al misterioso e nuovo spettacolo che ci attende; una di quelle cose che, a raccontarle, parrebbero incredibili, e per ora solo Virgilio sa.

E ’l buon maestro «Prima che piú entre,

sappi che se’ nel secondo girone»

mi cominciò a dire, «e sarai mentre

che tu verrai nell’orribil sabbione:

però riguarda ben; sì vederai

cose che torrìen fede al mio sermone».

|

La poesia un poco cede alla didascalia. La «struttura» crociana? Una necessità, dunque, perché in un canto lungo ci vogliono anche questi occhielli, questi indici tesi, che non ne interrompono la poesia, come il palo lungo il cammino non interrompe la via, ma la indica. La poesia un poco cede alla didascalia. La «struttura» crociana? Una necessità, dunque, perché in un canto lungo ci vogliono anche questi occhielli, questi indici tesi, che non ne interrompono la poesia, come il palo lungo il cammino non interrompe la via, ma la indica.

Dice: — Sei nel secondo girone, quello dei suicidi, e ci starai fin che non arriverai al terzo, all’orribil sabbione dei violenti contro Dio; che suggerirà a Dante la terzina più potente e vasta di tutto l’Inferno: Dice: — Sei nel secondo girone, quello dei suicidi, e ci starai fin che non arriverai al terzo, all’orribil sabbione dei violenti contro Dio; che suggerirà a Dante la terzina più potente e vasta di tutto l’Inferno:

Sovra tutto ’l sabbion, d’un cader lento,

piovean di foco dilatate falde,

come di neve, in alpe, senza vento.

|

Virgilio vuole che Dante conosca bene questo girone: si guardi attorno, e vedrà cose che non crederebbe vere anche se gliele contasse lui, sua guida. Le raccomandazioni di Virgilio sono certamente buone: vogliono prepararlo al dramma di cui tutt’all’intorno c’è già il presentimento, e rileverà la natura vera della selva. Ma tutto questo non fa che riempire di sbigottimento l’animo del discepolo. Il quale, spaventato per quello che ha visto, lo sarà anche più per quello che ora udrà. Virgilio vuole che Dante conosca bene questo girone: si guardi attorno, e vedrà cose che non crederebbe vere anche se gliele contasse lui, sua guida. Le raccomandazioni di Virgilio sono certamente buone: vogliono prepararlo al dramma di cui tutt’all’intorno c’è già il presentimento, e rileverà la natura vera della selva. Ma tutto questo non fa che riempire di sbigottimento l’animo del discepolo. Il quale, spaventato per quello che ha visto, lo sarà anche più per quello che ora udrà.

Io sentia d’ogni parte trarre guai,

e non vedea persona che ’l facesse;

per ch’io tutto smarrito m’arrestai.

Io credo ch’ei credette ch’io credesse

che tante voci uscisser tra quei bronchi

da gente che per noi si nascondesse.

|

«Tutto smarrito»; disorientato, sconcertato. Ode voci, «tante voci» che vengono dalla selva, «da ogni parte» della selva, senza che si veda un cristiano, un’anima viva. Cerca di spiegarsi il fatto curioso. Gente nascosta tra gli alberi e non vuol farsi vedere? Non dice di averlo creduto, pensa che Virgilio, allora, glielo attribuisse. E lo dice: «Io credo ch’ei credette ch’io credesse...». Il verso è stato molto bistratto, ridotto a una allitterazione cara ai medievali; un giochetto estroso da letterato; e quasi un parodistico annunzio del personaggio che stiamo per incontrare: Pier della Vigna, protonotario di Federico, uso — dicono — a tali figure retoriche nei suoi scritti cancellereschi. Può essere. Ma, forse, è solo un balbettamento nato dallo smarrimento di Dante viatore e rimasto in Dante narratore. «Tutto smarrito»; disorientato, sconcertato. Ode voci, «tante voci» che vengono dalla selva, «da ogni parte» della selva, senza che si veda un cristiano, un’anima viva. Cerca di spiegarsi il fatto curioso. Gente nascosta tra gli alberi e non vuol farsi vedere? Non dice di averlo creduto, pensa che Virgilio, allora, glielo attribuisse. E lo dice: «Io credo ch’ei credette ch’io credesse...». Il verso è stato molto bistratto, ridotto a una allitterazione cara ai medievali; un giochetto estroso da letterato; e quasi un parodistico annunzio del personaggio che stiamo per incontrare: Pier della Vigna, protonotario di Federico, uso — dicono — a tali figure retoriche nei suoi scritti cancellereschi. Può essere. Ma, forse, è solo un balbettamento nato dallo smarrimento di Dante viatore e rimasto in Dante narratore.

E proprio in questo stato d’animo, Dante è messo alla prova, a una dura prova. Sarà lui a provocare l’esplosione del dramma, ad accendere la miccia, con un atto inavvedutamente imprudente. D’altra parte, Dante è in giro per fare esperienze... E proprio in questo stato d’animo, Dante è messo alla prova, a una dura prova. Sarà lui a provocare l’esplosione del dramma, ad accendere la miccia, con un atto inavvedutamente imprudente. D’altra parte, Dante è in giro per fare esperienze...

Però disse ’l maestro «Se tu tronchi

qualche fraschetta d’una d’este piante,

li pensier ch’hai si faran tutti monchi»;

|

sconvolti, mutilati.

Quel se «se tu tronchi...» non è dubitativo, ha l’aria d’un invito. Dante ubbidisce all’invito, e avviene lo svelamento del mistero della selva: l’episodio maggiore, a cui tutto il resto ha fatto da esordio: Quel se «se tu tronchi...» non è dubitativo, ha l’aria d’un invito. Dante ubbidisce all’invito, e avviene lo svelamento del mistero della selva: l’episodio maggiore, a cui tutto il resto ha fatto da esordio:

Allor porsi la mano un poco avante,

e colsi un ramicel da un gran pruno,

e ’l tronco suo gridò: «Perché mi schiante?»

|

Fu proprio il vostro concittadino, o veronesi, il padre Antonio Cesari, a notare l’antitesi efficacissima tra la piccolezza dell’atto di Dante e la terribilità dell’effetto, e a fare acute osservazioni. Osserva che Dante non stese la mano ma la porse, che è verbo garbatissimo e di piccola azione: la porse un poco, come dire timidamente, incertamente, esitando: non troncò, come gli aveva suggerito Virgilio («se tu tronchi...»), ma colse, come si coglie un fiore, lievemente; non un ramo ma un ramicel, esile, che poi è la parola di Virgilio: «qualche fraschetta»; «da un gran pruno»; grande perché ha avuto tempo di crescere, essendo Pier della Vigna — che è lo spirito che l’abita — disceso nell’inferno, cioè nella selva, da circa 60 anni. Fu proprio il vostro concittadino, o veronesi, il padre Antonio Cesari, a notare l’antitesi efficacissima tra la piccolezza dell’atto di Dante e la terribilità dell’effetto, e a fare acute osservazioni. Osserva che Dante non stese la mano ma la porse, che è verbo garbatissimo e di piccola azione: la porse un poco, come dire timidamente, incertamente, esitando: non troncò, come gli aveva suggerito Virgilio («se tu tronchi...»), ma colse, come si coglie un fiore, lievemente; non un ramo ma un ramicel, esile, che poi è la parola di Virgilio: «qualche fraschetta»; «da un gran pruno»; grande perché ha avuto tempo di crescere, essendo Pier della Vigna — che è lo spirito che l’abita — disceso nell’inferno, cioè nella selva, da circa 60 anni.

Dante ha fatto tutto con timore, con riguardo, espresso anche dall’andamento lento dei due primi versi: «Allor porsi la mano un poco avante | e colsi un ramicel da un gran pruno...». Ma la voce che esce dall’albero è vibrata, veloce, com’è espresso nel 3° verso che corre sulla 6ª sillaba, fortemente tonica: «e il tronco suo gridò: Perché mi schiante?». Per la mutilazione avuta non da un’arpia — che, alla fine, è ministra della giustizia di Dio — ma dalla mano di un uomo, ed è mancanza di pietà. Dante ha fatto tutto con timore, con riguardo, espresso anche dall’andamento lento dei due primi versi: «Allor porsi la mano un poco avante | e colsi un ramicel da un gran pruno...». Ma la voce che esce dall’albero è vibrata, veloce, com’è espresso nel 3° verso che corre sulla 6ª sillaba, fortemente tonica: «e il tronco suo gridò: Perché mi schiante?». Per la mutilazione avuta non da un’arpia — che, alla fine, è ministra della giustizia di Dio — ma dalla mano di un uomo, ed è mancanza di pietà.

Poi, il discorso si fa più pacato; non è più gridato ma dolorosamente parlato. Il suicida fa appello allo spirito di pietà di Dante: Poi, il discorso si fa più pacato; non è più gridato ma dolorosamente parlato. Il suicida fa appello allo spirito di pietà di Dante:

Da che fatto fu poi di sangue bruno,

ricominciò a dir: «Perché mi scerpi?

non hai tu spirto di pietàde alcuno?

Uomini fummo, e or siam fatti sterpi:

ben dovrebb’esser la tua man più pia,

se state fossimo anime di serpi».

|

Avete notato: «Perché mi schiante?». «Perché mi scerpi?». I verbi esprimono la sua nuova condizione d’essere vegetale, divenuta sostanza del suo linguaggio. Non è stato ferito o mutilato un uomo, ma uno che un tempo fu uomo e ora è solo sterpo; e, come lui, tutti gli altri che sono con lui, nella selva: «Uomini fummo, e or siam fatti sterpi». Avete notato: «Perché mi schiante?». «Perché mi scerpi?». I verbi esprimono la sua nuova condizione d’essere vegetale, divenuta sostanza del suo linguaggio. Non è stato ferito o mutilato un uomo, ma uno che un tempo fu uomo e ora è solo sterpo; e, come lui, tutti gli altri che sono con lui, nella selva: «Uomini fummo, e or siam fatti sterpi».

Non è la prima volta che nel canto ci fermiamo su questa aspra voce, sterpi. Leggevamo nel 7° verso: «Non han sì aspri sterpi né sì folti...» ed erano gli irti, ispidi pruni della Maremma «tra Cècina e Corneto»: pruni, pruni autentici erano. Non è la prima volta che nel canto ci fermiamo su questa aspra voce, sterpi. Leggevamo nel 7° verso: «Non han sì aspri sterpi né sì folti...» ed erano gli irti, ispidi pruni della Maremma «tra Cècina e Corneto»: pruni, pruni autentici erano.

Qui, sterpi sono le stesse anime, gli stessi nuovi corpi dei sucidi. Uomini, dunque. E il grido aumenta di disperato dolore in quanto, ora, non è più uno solo, ma un coro; un grido corale: «Uomini fummo, e or siam fatti sterpi». Qui, sterpi sono le stesse anime, gli stessi nuovi corpi dei sucidi. Uomini, dunque. E il grido aumenta di disperato dolore in quanto, ora, non è più uno solo, ma un coro; un grido corale: «Uomini fummo, e or siam fatti sterpi».

Lo spirito insiste sulla pietà («non hai tu spirto di pietade alcuno?» «ben dovrebb’esser la tua man più pia»), la pietà che l’uomo deve all’uomo, anche se degradato; deve anche al velenoso serpe, «a un’anima di serpe», «se state fossimo anime di serpi», il cui striscio sinistro par fatto sentire nel scivolio interno dei due vocaboli sdruccioli: fossimo anime... Lo spirito insiste sulla pietà («non hai tu spirto di pietade alcuno?» «ben dovrebb’esser la tua man più pia»), la pietà che l’uomo deve all’uomo, anche se degradato; deve anche al velenoso serpe, «a un’anima di serpe», «se state fossimo anime di serpi», il cui striscio sinistro par fatto sentire nel scivolio interno dei due vocaboli sdruccioli: fossimo anime...

Il motivo della pietà percorre quasi tutti i canti dell’Inferno, ed è ancora una parola umana e cristiana nel regno senza misericordia. Il motivo della pietà percorre quasi tutti i canti dell’Inferno, ed è ancora una parola umana e cristiana nel regno senza misericordia.

Dalla pianta lacerata, Dante vede «uscire insieme parole e sangue». Prodigio straordinario, incomprensibile. A darcene un’idea, il poeta ricorre a un fenomeno naturale, e il termine di confronto è la similitudine dello stizzo verde che brucia: Dalla pianta lacerata, Dante vede «uscire insieme parole e sangue». Prodigio straordinario, incomprensibile. A darcene un’idea, il poeta ricorre a un fenomeno naturale, e il termine di confronto è la similitudine dello stizzo verde che brucia:

Come d’un stizzo verde ch’arso sia

dall’un de’ capi, che dall’altro geme

e cigola per vento che va via,

sì dalla scheggia rotta usciva insieme

parole e sangue.

|

Avete notato: «Come d’un stizzo verde...», «sì dalla scheggia rotta...»: il paragone è fatto aderentemente con un ramo d’albero; e le parole, — stizzo, scheggia — con le sillabe sibilanti sgraffianti, per render l’armonia imitativa, riecheggiano il linguaggio tormentato della selva. Avete notato: «Come d’un stizzo verde...», «sì dalla scheggia rotta...»: il paragone è fatto aderentemente con un ramo d’albero; e le parole, — stizzo, scheggia — con le sillabe sibilanti sgraffianti, per render l’armonia imitativa, riecheggiano il linguaggio tormentato della selva.

...Usciva insieme

parole e sangue...

|

Figura chiamata sillessi, dicono i grammatici. Un grumo, un grumo lirico, dicono i poeti. Figura chiamata sillessi, dicono i grammatici. Un grumo, un grumo lirico, dicono i poeti.

Ogni lettore appena provveduto, qui vorrà ricordare l’episodio di Polidoro che è nel 3° dell’Eneide; e farà bene. Anche là, Enea strappa, nel bosco, un ramo di mirto per ornare l’altare, e dal ramo esce un grido di dolore e una macchia di sangue: sotto quel giunco giace, sepolto, Polidoro. Ma se l’episodio virgiliano può considerarsi, in certo senso, la preistoria dell’episodio di Pier della Vigna, la differenza è grande, e tutta in vantaggio di Dante. A Virgilio, classico ed epico, interessava il portento da inserire nelle avventure di Enea; a Dante, cristiano e lirico, interessa far sentire la pena — anche morale — in cui si trovano i peccatori suicidi. Ogni lettore appena provveduto, qui vorrà ricordare l’episodio di Polidoro che è nel 3° dell’Eneide; e farà bene. Anche là, Enea strappa, nel bosco, un ramo di mirto per ornare l’altare, e dal ramo esce un grido di dolore e una macchia di sangue: sotto quel giunco giace, sepolto, Polidoro. Ma se l’episodio virgiliano può considerarsi, in certo senso, la preistoria dell’episodio di Pier della Vigna, la differenza è grande, e tutta in vantaggio di Dante. A Virgilio, classico ed epico, interessava il portento da inserire nelle avventure di Enea; a Dante, cristiano e lirico, interessa far sentire la pena — anche morale — in cui si trovano i peccatori suicidi.

Così, percosso, attonito, Dante lascia cadere, insensibilmente, la cima staccata: Così, percosso, attonito, Dante lascia cadere, insensibilmente, la cima staccata:

ond’io lasciai la cima ond’io lasciai la cima

cadere, e stetti come l’uom che teme.

|

Dante non fa un gesto né dice parole d’orrore; fatto pio, si ritrae, in silenzio, come l’uomo che teme d’aver fatto del male. E su questo silenzio par chiudersi una parte tanto importante dell’episodio. Dante non fa un gesto né dice parole d’orrore; fatto pio, si ritrae, in silenzio, come l’uomo che teme d’aver fatto del male. E su questo silenzio par chiudersi una parte tanto importante dell’episodio.

***

Il grido di Pier della Vigna — perché mi schiante? perché mi scerpi? — è ancor sospeso nel silenzio spaventato della selva. Al suicida risponde Virgilio cercando di scusare Dante per quello che ha fatto; più veramente, per scusare se stesso che l’ha indotto a farlo. Il grido di Pier della Vigna — perché mi schiante? perché mi scerpi? — è ancor sospeso nel silenzio spaventato della selva. Al suicida risponde Virgilio cercando di scusare Dante per quello che ha fatto; più veramente, per scusare se stesso che l’ha indotto a farlo.

«S’elli avesse potuto creder prima»

rispuose ’l savio mio, «anima lesa,

ciò ch’ha veduto pur con la mia rima,

non avrebbe in te la man distesa;

ma la cosa incredibile mi fece

indurlo ad ovra ch’a me stesso pesa».

|

Dove sono, sì, sentimenti di pietà verso l’anima lesa, offesa, mutilata, e un senso di rimorso per quello che è stato fatto («ovra ch’a me stesso pesa») ma anche un senso di soddisfazione di poter parlare del suo poema — «la mia rima». Già ce n’eravamo accorti che Virgilio è entrato nella selva con tutta la sua Eneide in tasca, in mente: «il mio sermone» «la mia rima», e le arpie e Polidoro. Aveva preparato Dante a ricordarsene: «Prima che tu entre... sappi che... riguarda bene... e vedrai cose che torrien fede al mio sermone». Lo ha preparato con finezza, qualcuno dice, manzoniana, tant’è minuziosa e precisa. Virgilio sa che Dante ha letto l’Eneide; ma, forse ha creduto che l’episodio di Polidoro fosse una pura finzione poetica. Era dunque necessario che si ricredesse attraverso un’esperienza diretta: toccasse con mano, vedesse coi propri occhi la fonte e la verità di quelle voci lamentose. Dove sono, sì, sentimenti di pietà verso l’anima lesa, offesa, mutilata, e un senso di rimorso per quello che è stato fatto («ovra ch’a me stesso pesa») ma anche un senso di soddisfazione di poter parlare del suo poema — «la mia rima». Già ce n’eravamo accorti che Virgilio è entrato nella selva con tutta la sua Eneide in tasca, in mente: «il mio sermone» «la mia rima», e le arpie e Polidoro. Aveva preparato Dante a ricordarsene: «Prima che tu entre... sappi che... riguarda bene... e vedrai cose che torrien fede al mio sermone». Lo ha preparato con finezza, qualcuno dice, manzoniana, tant’è minuziosa e precisa. Virgilio sa che Dante ha letto l’Eneide; ma, forse ha creduto che l’episodio di Polidoro fosse una pura finzione poetica. Era dunque necessario che si ricredesse attraverso un’esperienza diretta: toccasse con mano, vedesse coi propri occhi la fonte e la verità di quelle voci lamentose.

Virgilio continua a parlare al suicida: Virgilio continua a parlare al suicida:

Ma dilli chi tu fosti, sì che ’n vece

d’alcun’ammenda, tua fama rinfreschi

nel mondo su, dove tornar gli lece.

|

Virgilio sa che le anime d’oltretomba hanno viva l’ansia di rivivere nella memoria dei vivi; anche i suicidi, che pure hanno «rifiutata» la vita tanto imprudentemente. Lo spirito dice dunque a Dante chi è, anzi chi fu..., e Dante, in ammenda, ne rinfrescherà il nome tra i vivi: «Nel mondo dove su tornar gli lece». Il Foscolo legge: «Nel mondo suo...»; e aggiunge: «riesce nuovo e vero ad un’ora». Meglio di suso, e là suso, e lassù.

Ora le parti si invertono; alla maraviglia di Dante per quello che ha visto, per quello che ha udito succede la maraviglia del suicida, che ode un miracolo novissimo: la presenza d’un vivo nel regno dei morti. Ora le parti si invertono; alla maraviglia di Dante per quello che ha visto, per quello che ha udito succede la maraviglia del suicida, che ode un miracolo novissimo: la presenza d’un vivo nel regno dei morti.

Ed è bastato l’accenno che tornando in terra, egli potrà rinfrescare la sua memoria tra i vivi, perché Piero dimentichi la recente lesione, la sua condizione di dannato, e gli si svegli un’anima nuova, fiduciosa. E comincia a parlare con un linguaggio complimentoso, fiorito. Chiede scusa se parlerà a lungo, quasi fosse un discorso preparato; dice chi è o, più precisamente, chi fu nel mondo, cos’ha fatto in vita, le cariche avute, i lieti onori; con una loquela che ci trasporta dalla buia boscaglia alla splendida corte di Federico II. Ed è bastato l’accenno che tornando in terra, egli potrà rinfrescare la sua memoria tra i vivi, perché Piero dimentichi la recente lesione, la sua condizione di dannato, e gli si svegli un’anima nuova, fiduciosa. E comincia a parlare con un linguaggio complimentoso, fiorito. Chiede scusa se parlerà a lungo, quasi fosse un discorso preparato; dice chi è o, più precisamente, chi fu nel mondo, cos’ha fatto in vita, le cariche avute, i lieti onori; con una loquela che ci trasporta dalla buia boscaglia alla splendida corte di Federico II.

E ’l tronco: «Sì col dolce dir m’adeschi,

ch’i’ non posso tacere; e voi non gravi

perch’io un poco a ragionar m’inveschi.

Io son colui che tenni ambo le chiavi

del cor di Federigo, e che le volsi,

serrando e disserrando, sì soavi,

che dal secreto suo quasi ogn’uom tolsi:

fede portai al glorïoso offizio,

tanto ch’i’ ne perde’ li sonni e’ polsi.

|

C’è chi trova la dichiarazione enfatica; lo è. Si spiega pensando al concetto che Dante (alla fine è lui che parla, trasferendosi nel personaggio) aveva dell’autorità imperiale e particolarmente di Federico II, di cui sentiva la grandezza e il fascino. Piero poi ricorda con molta compiacenza (il De Sanctis dice con vanità) la dignità che ha goduto alla corte dell’imperatore in qualità di segretario, il modo abile come ha potuto amministrare soavemente, e i lieti onori ricevuti. Se illimitata fu la sua autorità, illimitata fu pure la fedeltà; è la cosa che più evidentemente gli preme di mettere in vista: Fede portai al glorïoso offizio. C’è chi trova la dichiarazione enfatica; lo è. Si spiega pensando al concetto che Dante (alla fine è lui che parla, trasferendosi nel personaggio) aveva dell’autorità imperiale e particolarmente di Federico II, di cui sentiva la grandezza e il fascino. Piero poi ricorda con molta compiacenza (il De Sanctis dice con vanità) la dignità che ha goduto alla corte dell’imperatore in qualità di segretario, il modo abile come ha potuto amministrare soavemente, e i lieti onori ricevuti. Se illimitata fu la sua autorità, illimitata fu pure la fedeltà; è la cosa che più evidentemente gli preme di mettere in vista: Fede portai al glorïoso offizio.

Piero si fa un poco triste nel ricordare il rovesciamento della sua fortuna, e la causa. L’ondata d’invidia sollevatasi contro di lui da parte dei cortigiani malevoli, insinuò sospetti nel cuore di Federico, che lo allontanò da sé e dalla corte. Il succedersi e l’intrecciarsi dei sentimenti dà all’episodio una concitazione drammatica, straordinaria. Piero si fa un poco triste nel ricordare il rovesciamento della sua fortuna, e la causa. L’ondata d’invidia sollevatasi contro di lui da parte dei cortigiani malevoli, insinuò sospetti nel cuore di Federico, che lo allontanò da sé e dalla corte. Il succedersi e l’intrecciarsi dei sentimenti dà all’episodio una concitazione drammatica, straordinaria.

La meretrice che mai dall’ospizio

di Cesare non torse li occhi putti,

morte comune, delle corti vizio,

infiammò contra me li animi tutti;

e li ’nfiammati infiammar sì Augusto,

che’ lieti onor tornaro in tristi lutti.

|

Tutto questo, dice Piero, mi amareggiò, mi sconvolse l’animo fino a portarmi all’atto insano: Tutto questo, dice Piero, mi amareggiò, mi sconvolse l’animo fino a portarmi all’atto insano:

L’animo mio per disdegnoso gusto,

credendo col morir fuggir disdegno,

ingiusto fece me contra me giusto.

|

Il parlare concettoso di Piero può somigliarsi ai rami della selva, nodosi e involti, non tanto però da non lasciarci capire quello che vuol dire: l’amaro piacere dello sdegno e l’errore d’aver creduto di placare lo sdegno del suo signore, uccidendosi. Il parlare concettoso di Piero può somigliarsi ai rami della selva, nodosi e involti, non tanto però da non lasciarci capire quello che vuol dire: l’amaro piacere dello sdegno e l’errore d’aver creduto di placare lo sdegno del suo signore, uccidendosi.

Ma ora gioisce della promessa riabilitazione che Dante farà di lui appena tornato nel mondo, riabilitazione della sua fedeltà a Federico. E torna a giurare, a giurare solennemente questa sua fedeltà, sulle radici dell’albero che è oramai il suo corpo; sulle radici, che sono la sede principale dell’anima del suicida: Ma ora gioisce della promessa riabilitazione che Dante farà di lui appena tornato nel mondo, riabilitazione della sua fedeltà a Federico. E torna a giurare, a giurare solennemente questa sua fedeltà, sulle radici dell’albero che è oramai il suo corpo; sulle radici, che sono la sede principale dell’anima del suicida:

Per le nove radici d’esto legno

vi giuro che già mai non ruppi fede

al mio signor, che fu d’onor sì degno.

E se di voi alcun nel mondo riede,

conforti la memoria mia, che giace

ancor del colpo che ’nvidia le diede».

|

Questo motivo della fede o fedeltà diventa un’ossessione quasi, un elemento sensibilissimo del suo dramma. E insieme torna il nome del suo signore, il quale, anche se lo ha allontanato, è sempre il suo signore, ricordato coi titoli più rispettosi e alti: Federico, Cesare, Augusto. Piero sente ancora, sente sempre il fascino di quella personalità. Questo motivo della fede o fedeltà diventa un’ossessione quasi, un elemento sensibilissimo del suo dramma. E insieme torna il nome del suo signore, il quale, anche se lo ha allontanato, è sempre il suo signore, ricordato coi titoli più rispettosi e alti: Federico, Cesare, Augusto. Piero sente ancora, sente sempre il fascino di quella personalità.

Ora vien fatto di chiederci: come mai Dante che ha così alta stima di Piero, lo ha messo all’Inferno, non ha cercato di salvarlo, come ha fatto per altri peccatori? Meglio: come mai lo ha messo all’Inferno e poi cerca di riabilitarlo in ogni modo? Rispondono tutti distinguendo tra il giudizio del teologo e il sentimento del poeta. Il teologo doveva metterlo all’Inferno, perché il suicidio cattolicamente è un peccato. La dannazione tuttavia non gli impedisce di riabilitarne la fama, persuaso che Piero è innocente del tradimento di cui era accusato. E insistiamoci un poco: Dante lo condanna per quel concetto morale della giustizia a cui sempre si ispira; poi lo riabilita per la pietà verso uno ingiustamente accusato, e, riabilitandolo, lo copre d’una pietà più profonda che se l’avesse collocato in luogo di salvazione. Dice bene il Momigliano: «Queste virtù o queste passioni che riscattano, anche nell’inferno, un grande peccato, sono tra le più nobili e suggestive invenzioni della Commedia». Ora vien fatto di chiederci: come mai Dante che ha così alta stima di Piero, lo ha messo all’Inferno, non ha cercato di salvarlo, come ha fatto per altri peccatori? Meglio: come mai lo ha messo all’Inferno e poi cerca di riabilitarlo in ogni modo? Rispondono tutti distinguendo tra il giudizio del teologo e il sentimento del poeta. Il teologo doveva metterlo all’Inferno, perché il suicidio cattolicamente è un peccato. La dannazione tuttavia non gli impedisce di riabilitarne la fama, persuaso che Piero è innocente del tradimento di cui era accusato. E insistiamoci un poco: Dante lo condanna per quel concetto morale della giustizia a cui sempre si ispira; poi lo riabilita per la pietà verso uno ingiustamente accusato, e, riabilitandolo, lo copre d’una pietà più profonda che se l’avesse collocato in luogo di salvazione. Dice bene il Momigliano: «Queste virtù o queste passioni che riscattano, anche nell’inferno, un grande peccato, sono tra le più nobili e suggestive invenzioni della Commedia».

***

Nel silenzio che interviene dopo il lungo discorso del suicida, Virgilio invita Dante a interrogarlo ancora, a chiedergli qualche cosa che può fargli piacere. Nel silenzio che interviene dopo il lungo discorso del suicida, Virgilio invita Dante a interrogarlo ancora, a chiedergli qualche cosa che può fargli piacere.

Un poco attese, e poi «Da ch’el si tace»

disse ’l poeta a me, «non perder l’ora;

ma parla, e chiedi a lui, se più ti piace».

|

E Dante che in tutto il canto non ha mai parlato, qui parlerà un momento solo, per dire che non può parlare, non parlerà; al timore è subentrata la pietà verso quest’anima, grande per la fedeltà serbata al suo signore. Nella mente di Dante, sul maestro di rettorica ormai si è imposta la grandezza tragica dell’uomo. Parli ancora lui, Virgilio. E Dante che in tutto il canto non ha mai parlato, qui parlerà un momento solo, per dire che non può parlare, non parlerà; al timore è subentrata la pietà verso quest’anima, grande per la fedeltà serbata al suo signore. Nella mente di Dante, sul maestro di rettorica ormai si è imposta la grandezza tragica dell’uomo. Parli ancora lui, Virgilio.

Ond’io a lui: «Domanda tu ancora

di quel che credi ch’a me satisfaccia;

ch’i’ non potrei, tanta pietà m’accora!»

|

Virgilio riprende il discorso e quasi doppiando la voce di Dante, l’assicura che Dante farà per lui quello che lui desidera. Intanto vuol sapere come l’anima si lega dentro quei nocchi, e se un giorno, qualcuna, potrà liberarsene, spiegarsene. Virgilio riprende il discorso e quasi doppiando la voce di Dante, l’assicura che Dante farà per lui quello che lui desidera. Intanto vuol sapere come l’anima si lega dentro quei nocchi, e se un giorno, qualcuna, potrà liberarsene, spiegarsene.

Perciò ricominciò: «Se l’uom ti faccia

liberamente ciò che ’l tuo dir priega,

spirito incarcerato, ancor ti piaccia

di dirne come l’anima si lega

in questi nocchi; e dinne, se tu puoi,

s’alcuna mai di tai membra si spiega».

|

Piace il tono discorsivo delle terzine, il ritmo tranquillo, pieno di riposo, di umano interesse. Piero risponde dopo un soffio forte, cioè dopo un profondo sospiro. Piace il tono discorsivo delle terzine, il ritmo tranquillo, pieno di riposo, di umano interesse. Piero risponde dopo un soffio forte, cioè dopo un profondo sospiro.

Allor soffiò il tronco forte, e poi

si convertì quel vento in cotal voce:

«Brievemente sarà risposto a voi.

Quando si parte l’anima feroce

dal corpo ond’ella stessa s’è disvelta,

Minòs la manda alla settima foce.

Cade in la selva, e non l’è parte scelta;

ma là dove fortuna la balestra,

quivi germoglia come gran spelta.

Surge in vermena ed in pianta silvestra;

l’Arpie, pasciendo poi delle sue foglie,

fanno dolore, ed al dolor fenestra.

|

Nel bozzetto psicologico che il De Sanctis ha fatto di Pier della Vigna (una lezione del corso su Dante, tenuto a Torino nel 1855) nota il linguaggio immediato e potente e sempre vitale nel racconto del gesto insano. Nota che l’anima feroce, dice quanto è ingiusta contro se stessa, ferocemente ingiusta. Nel disvelta sente non solo la separazione ma la violenza della separazione nello sforzo assurdo contro natura; e nel gran verbo la balestra, vede l’impeto e la rapidità della caduta. Né l’anima del suicida si lega a una pianta preesistente, ma è essa stessa, l’anima, che sorge e germoglia in pianta, in un visibile crescere: prima è una vermena (una pianticella), poi si fa pianta robusta: qui, «un gran pruno». La pianta è un vero «corpo», un vero «corpo» nuovo, che nasce e si sviluppa dall’anima, la quale non potrà più liberarsene, la incarcera: «spirito incarcerato». Nel bozzetto psicologico che il De Sanctis ha fatto di Pier della Vigna (una lezione del corso su Dante, tenuto a Torino nel 1855) nota il linguaggio immediato e potente e sempre vitale nel racconto del gesto insano. Nota che l’anima feroce, dice quanto è ingiusta contro se stessa, ferocemente ingiusta. Nel disvelta sente non solo la separazione ma la violenza della separazione nello sforzo assurdo contro natura; e nel gran verbo la balestra, vede l’impeto e la rapidità della caduta. Né l’anima del suicida si lega a una pianta preesistente, ma è essa stessa, l’anima, che sorge e germoglia in pianta, in un visibile crescere: prima è una vermena (una pianticella), poi si fa pianta robusta: qui, «un gran pruno». La pianta è un vero «corpo», un vero «corpo» nuovo, che nasce e si sviluppa dall’anima, la quale non potrà più liberarsene, la incarcera: «spirito incarcerato».

Alla tragedia dell’anima convertita in pianta, s’aggiungono le ferite che ripetutamente le Arpie vi fanno beccando, mordendo; e le ferite diventano le finestre del dolore, bocche gementi, rotture sanguinenti, in un suicidio ripetuto ogni istante, eternamente. Ma il verso di Dante è d’una densità epigrafica: «fanno dolore, ed al dolor fenestra». Alla tragedia dell’anima convertita in pianta, s’aggiungono le ferite che ripetutamente le Arpie vi fanno beccando, mordendo; e le ferite diventano le finestre del dolore, bocche gementi, rotture sanguinenti, in un suicidio ripetuto ogni istante, eternamente. Ma il verso di Dante è d’una densità epigrafica: «fanno dolore, ed al dolor fenestra».

Ogni spiegazione è compiuta. Ma c’è un fatto nuovo, il più alto del canto, e Piero, nel raccontarlo, si inebria del suo dolore; la terza persona (parte, cade, surge...) cede il luogo alla prima plurale (verremo, strascineremo...); la concitazione dolorosa fa delle parole fibrille vive e gementi. È una visione che vorremmo chiamare michelangiolesca per la forza con cui Dante ce la presenta, proiettandola nell’eterno mediante il richiamo al giudizio universale, quando tutte le anime converranno nella valle di Giosafat per riprendere i loro corpi. È una visione profetica; ma in Pier della Vigna il profeta si scioglie nel poeta. Ogni spiegazione è compiuta. Ma c’è un fatto nuovo, il più alto del canto, e Piero, nel raccontarlo, si inebria del suo dolore; la terza persona (parte, cade, surge...) cede il luogo alla prima plurale (verremo, strascineremo...); la concitazione dolorosa fa delle parole fibrille vive e gementi. È una visione che vorremmo chiamare michelangiolesca per la forza con cui Dante ce la presenta, proiettandola nell’eterno mediante il richiamo al giudizio universale, quando tutte le anime converranno nella valle di Giosafat per riprendere i loro corpi. È una visione profetica; ma in Pier della Vigna il profeta si scioglie nel poeta.

Come l’altre verrem per nostre spoglie,

ma non però ch’alcuna sen rivesta;

ché non è giusto aver ciò ch’om si toglie.

Qui le strascineremo, e per la mesta

selva saranno i nostri corpi appesi,

ciascuno al prun dell’ombra sua molesta».

|

Anch’essi, i suicidi, quel giorno andranno in cerca del loro corpo, e lo riporteranno qui, nella selva, ma non per rivestirsene. Lo appenderanno, ciascuno alla cima del proprio albero; e l’anima lo vedrà dondolarsi eternamente come un vano fardello, uno straccio disutile, una cosa divenuta estranea, e pur sua. La situazione è ancora più drammatica che nell’episodio di Manfredi. Il corpo, lì appeso, di fronte all’anima che gli fu nemica, «l’anima feroce», starà a rinfacciarle la sua inimicizia; disgiunta, eppure, nella continua vista, congiunta. E la tragedia non è di uno solo, è di tutte le anime dei suicidi: diventa corale. Pier della Vigna torna ad accomunarsi coi suoi compagni di pena. «Come l’altre, verrem...» «qui lo strascineremo...»; e il gran verbo, che ha suono crudele, ha senso, viceversa, pietoso. Anch’essi, i suicidi, quel giorno andranno in cerca del loro corpo, e lo riporteranno qui, nella selva, ma non per rivestirsene. Lo appenderanno, ciascuno alla cima del proprio albero; e l’anima lo vedrà dondolarsi eternamente come un vano fardello, uno straccio disutile, una cosa divenuta estranea, e pur sua. La situazione è ancora più drammatica che nell’episodio di Manfredi. Il corpo, lì appeso, di fronte all’anima che gli fu nemica, «l’anima feroce», starà a rinfacciarle la sua inimicizia; disgiunta, eppure, nella continua vista, congiunta. E la tragedia non è di uno solo, è di tutte le anime dei suicidi: diventa corale. Pier della Vigna torna ad accomunarsi coi suoi compagni di pena. «Come l’altre, verrem...» «qui lo strascineremo...»; e il gran verbo, che ha suono crudele, ha senso, viceversa, pietoso.

È la parte assolutamente nuova dell’episodio, Dante era partito dal ricordo virgiliano di Polidoro, ma quel ricordo ora è rimasto un puro dato di cultura: la sua fantasia lo ha portato a sviluppi di ampiezza inattesa, con terzine di grandissimo spazio. È sempre «l’alta fantasia» che ha creato, per così dire, una nuova giustizia (l’anima che ha rigettato il corpo, non può più averlo con sé), ha creato un nuovo contrappasso (il corpo rigettato starà per l’eternità davanti agli occhi dell’anima che ancora lo vorrebbe e non può). È la parte assolutamente nuova dell’episodio, Dante era partito dal ricordo virgiliano di Polidoro, ma quel ricordo ora è rimasto un puro dato di cultura: la sua fantasia lo ha portato a sviluppi di ampiezza inattesa, con terzine di grandissimo spazio. È sempre «l’alta fantasia» che ha creato, per così dire, una nuova giustizia (l’anima che ha rigettato il corpo, non può più averlo con sé), ha creato un nuovo contrappasso (il corpo rigettato starà per l’eternità davanti agli occhi dell’anima che ancora lo vorrebbe e non può).

Ma, tra gli splendori della poesia sorge una questione morale a cui bisogna dare una risposta. Fin che si tratta della nuova forma corporea che l’anima assume e mantiene tra il giorno della morte e quello del Giudizio, passi come finzione poetica. Ma, dopo il Giudizio, secondo la dottrina cattolica tutti i corpi risorgeranno e s’accompagneranno alle loro anime (confronta i canti 7° e 10° dell’Inferno) per raggiungere insieme il destino di felicità o di pena eterna; tutti, compresi i sucidi. E Dante sempre devoto alle dottrine cattoliche da cui prende le ispirazioni del suo poema, qui non rischia di farsi eretico? Dante non ha scritto un trattato di teologia, ma un poema, e questo suo immaginare la separazione eterna dell’anima dal corpo, è finzione poetica, tanto più bella quanto più audace. Se mai, rappresenta il dissidio tra il giudizio del cattolico e il sentimento del poeta. Ma, tra gli splendori della poesia sorge una questione morale a cui bisogna dare una risposta. Fin che si tratta della nuova forma corporea che l’anima assume e mantiene tra il giorno della morte e quello del Giudizio, passi come finzione poetica. Ma, dopo il Giudizio, secondo la dottrina cattolica tutti i corpi risorgeranno e s’accompagneranno alle loro anime (confronta i canti 7° e 10° dell’Inferno) per raggiungere insieme il destino di felicità o di pena eterna; tutti, compresi i sucidi. E Dante sempre devoto alle dottrine cattoliche da cui prende le ispirazioni del suo poema, qui non rischia di farsi eretico? Dante non ha scritto un trattato di teologia, ma un poema, e questo suo immaginare la separazione eterna dell’anima dal corpo, è finzione poetica, tanto più bella quanto più audace. Se mai, rappresenta il dissidio tra il giudizio del cattolico e il sentimento del poeta.

***

Ora la selva non è più misteriosa; meglio, è un mistero in piena luce; è spiegata nella sua natura, poiché ci è passata sopra la parola di Pier della Vigna a farci sentire tutta l’angoscia che la riempie. È la mesta selva, e l’orrore iniziale è divenuto dolore, pietà; e si proietta nel futuro, verso il novissimo che fu l’ispirazione prima e fondamentale della grande allegoria dantesca, e che spesso noi poveri uomini dimentichiamo: il richiamo al Giudizio universale. Ora la selva non è più misteriosa; meglio, è un mistero in piena luce; è spiegata nella sua natura, poiché ci è passata sopra la parola di Pier della Vigna a farci sentire tutta l’angoscia che la riempie. È la mesta selva, e l’orrore iniziale è divenuto dolore, pietà; e si proietta nel futuro, verso il novissimo che fu l’ispirazione prima e fondamentale della grande allegoria dantesca, e che spesso noi poveri uomini dimentichiamo: il richiamo al Giudizio universale.

Sta a ricordarcelo l’uomo che ci parla dal bosco. Dice che, se l’alta poesia di Dante ha la sua cima nella «inaudita novità» del fatto espressivo, dell’intenso linguaggio, le sue radici le ha nella verità di fede. Anche per questo, noi rivediamo il canto (e tutto il poema) dentro una luce di eternità. Sta a ricordarcelo l’uomo che ci parla dal bosco. Dice che, se l’alta poesia di Dante ha la sua cima nella «inaudita novità» del fatto espressivo, dell’intenso linguaggio, le sue radici le ha nella verità di fede. Anche per questo, noi rivediamo il canto (e tutto il poema) dentro una luce di eternità.

*****

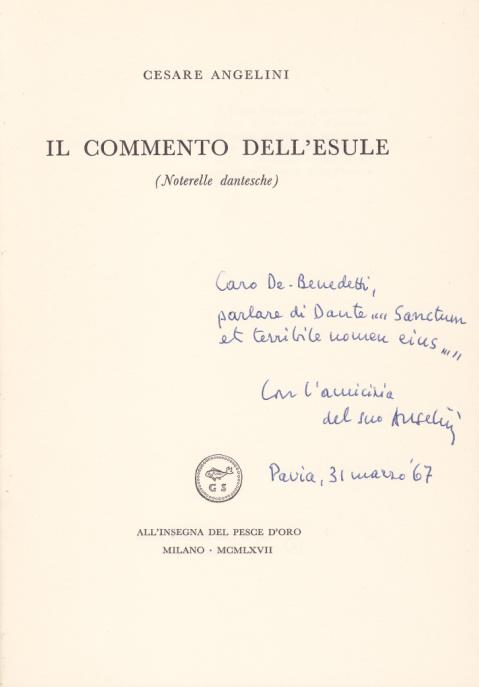

Frontespizio di C. Angelini, Il commento dell’esule (Noterelle dantesche), Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro, 1967; dedica autografa di Angelini a Paolo De Benedetti.

Archivio “Cesare Angelini” |

|

***

Non era ancor di là Nesso arrivato,

quando noi ci mettemmo per un bosco

che da nessun sentiero era segnato.

Non fronda verde, ma di color fosco;

non rami schietti, ma nodosi e ’nvolti;

non pomi v’eran, ma stecchi con tosco:

non han sì aspri sterpi né sì folti

quelle fiere selvagge che in odio hanno

tra Cècina e Corneto i luoghi colti.

Quivi le brutte Arpie lor nidi fanno,

che cacciar de le Strofade i Troiani

con tristo annunzio di futuro danno.

Ale hanno late, e colli e visi umani,

piè con artigli, e pennuto il gran ventre;

fanno lamenti in su li alberi strani.

E ’l buon maestro «Prima che più entre,

sappi che se’ nel secondo girone»,

mi cominciò a dire, «e sarai mentre

che tu verrai ne l’orribil sabbione:

però riguarda ben; sì vederai

cose che torrien fede al mio sermone».

Io sentia d’ogni parte trarre guai,

e non vedea persona che ’l facesse;

per ch’io tutto smarrito m’arrestai.

Cred’io ch’ei credette ch’io credesse

che tante voci uscisser tra quei bronchi

da gente che per noi si nascondesse.

Però disse ’l maestro «Se tu tronchi

qualche fraschetta d’una d’este piante,

li pensier ch’hai si faran tutti monchi».

Allor porsi la mano un poco avante,

e colsi un ramicel da un gran pruno;

e ’l tronco suo gridò: «Perché mi schiante?»

Da che fatto fu poi di sangue bruno,

ricominciò a dir: «Perché mi scerpi?

non hai tu spirto di pietà alcuno?

Uomini fummo, e or siam fatti sterpi:

ben dovrebb’esser la tua man più pia,

se state fossimo anime di serpi».

Come d’un stizzo verde ch’arso sia

da l’un de’ capi, che da l’altro geme

e cigola per vento che va via;

sì de la scheggia rotta usciva insieme

parole e sangue; ond’io lasciai la cima

cadere, e stetti come l’uom che teme.

«S’egli avesse potuto creder prima»

rispuose il savio mio, «anima lesa,

ciò ch’ha veduto pur con la mia rima,

non avrebbe in te la man distesa;

ma la cosa incredibile mi fece

indurlo ad ovra ch’a me stesso pesa.

Ma dilli chi tu fosti, sì che ’n vece

d’alcun’ammenda tua fama rinfreschi

nel mondo su, dove tornar li lece».

E ’l tronco: «Sì col dolce dir m’adeschi,

ch’i’ non posso tacere; e voi non gravi

perch’io un poco a ragionar m’inveschi.

Io son colui che tenni ambo le chiavi

del cor di Federigo, e che le volsi,

serrando e diserrando, sì soavi,

che dal secreto suo quasi ogn’uom tolsi:

fede portai al glorioso offizio,

tanto ch’i’ ne perde’ li sonni e’ polsi.

La meretrice che mai da l’ospizio

di Cesare non torse gli occhi putti,

morte comune, de le corti vizio,

infiammò contra me li animi tutti;

e li ’nfiammati infiammar sì Augusto,

che’ lieti onor tornaro in tristi lutti.

L’animo mio, per disdegnoso gusto,

credendo col morir fuggir disdegno,

ingiusto fece me contra me giusto.

Per le nove radici d’esto legno

vi giuro che già mai non ruppi fede

al mio signor, che fu d’onor sì degno.

E se di voi alcun nel mondo riede,

conforti la memoria mia, che giace

ancor del colpo ch ’nvidia le diede».

Un poco attese, e poi «Da ch’el si tace»

disse ’l poeta a me, «non perder l’ora;

ma parla, e chiedi a lui, se piú ti piace».

Ond’io a lui: «Domanda tu ancora

di quel che credi ch’a me satisfaccia;

ch’ i’ non potrei, tanta pietà m’accora!»

Perciò ricominciò: «Se l’uom ti faccia

liberamente ciò che ’l tuo dir priega,

spirito incarcerato, ancor ti piaccia

di dirne come l’anima si lega

in questi nocchi; e dinne, se tu puoi,

s’alcuna mai di tai membra si spiega».

Allor soffiò il tronco forte, e poi

si convertì quel vento in cotal voce:

«Brievemente sarà risposto a voi.

Quando si parte l’anima feroce

dal corpo ond’ella stessa s’è disvelta,

Minòs la manda a la settima foce.

Cade in la selva, e non l’è parte scelta;

ma là dove fortuna la balestra,

quivi germoglia come gran di spelta.

Surge in vermena ed in pianta silvestra:

l’Arpie, pascendo poi de le sue foglie,

fanno dolore, e al dolor fenestra.

Come l’altre verrem per nostre spoglie,

ma non però ch’alcuna sen rivesta;

ché non è giusto aver ciò ch’om si toglie.

Qui le strascineremo, e per la mesta

selva saranno i nostri corpi appesi,

ciascuno al prun de l’ombra sua molesta».

|

***

|